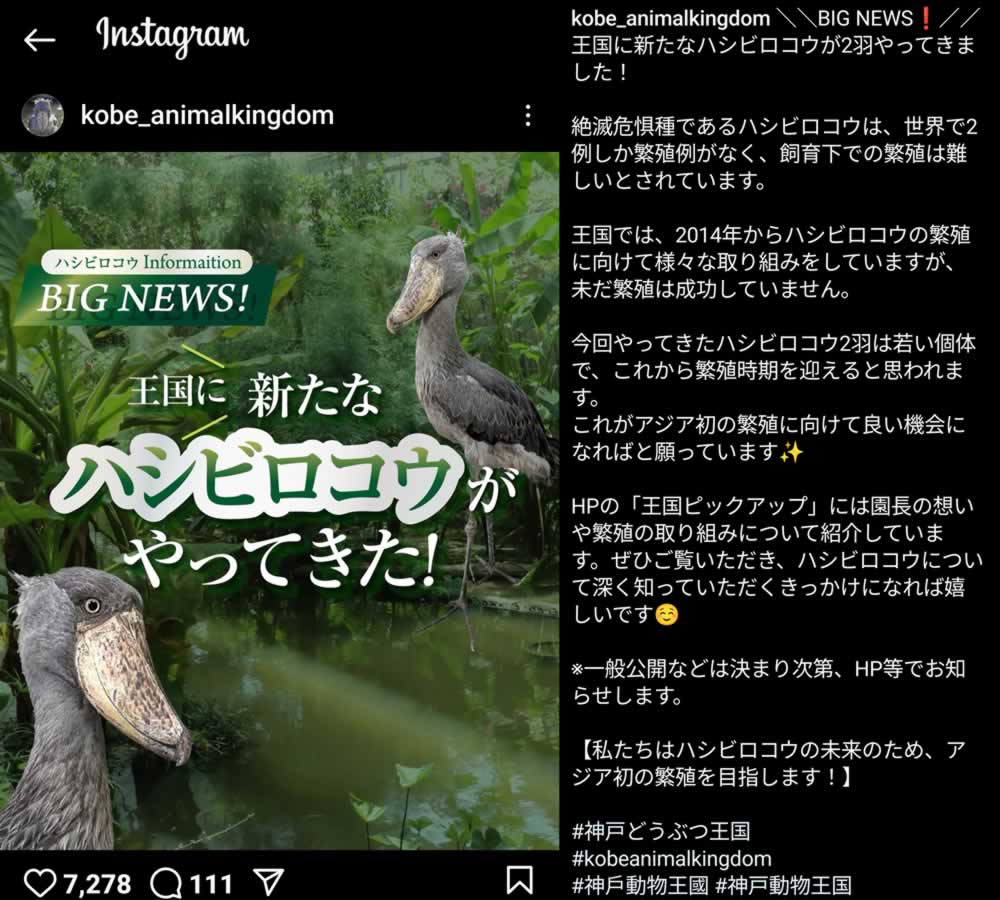

新たなハシビロコウ

2025年5月21日、神戸どうぶつ王国に新たなハシビロコウがやってきた!とSNS告知がありました。

目を疑う素晴らしいニュースでした。

一般公開はそれから40日後の2025年6月30日(月曜日)。

奇しくも今回の輸出国であるコンゴ民主共和国🇨🇩の独立記念日。

新たな二羽の名前は雄のサカラと雌のクラル。

当面はハシビロコウ生態園ビッグビルの南端に新設された「マバンバ キャンプ」で交代制展示とのこと。

是非とも繁殖に繋がってほしいものです。

ハシビロコウ自体の解説は別の図鑑記事にまとめています。

神戸どうぶつ王国でのハシビロコウ沿革

神戸どうぶつ王国でのハシビロコウはアサラト♂とカシシ♀の二羽ではじまりました。

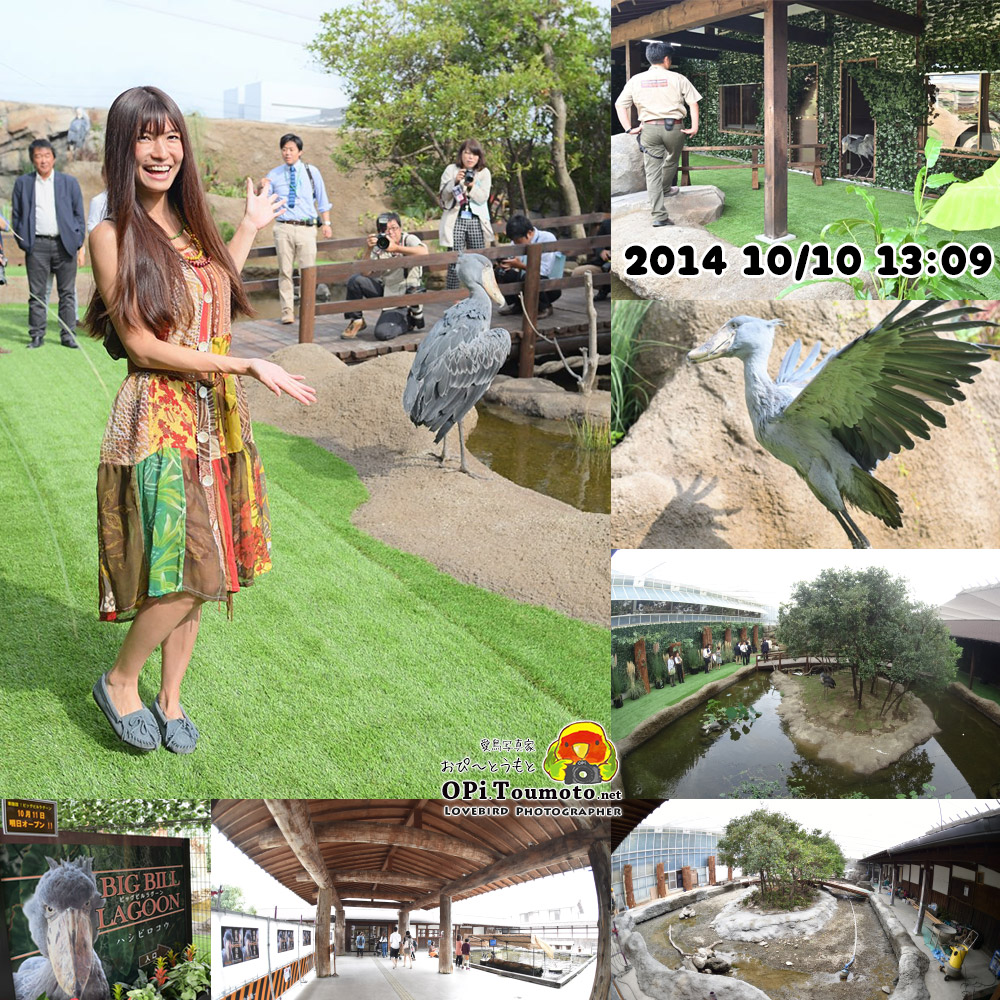

2014年7月に神戸花鳥園から神戸どうぶつ王国となった看板鳥として2014年10月10日にプレスデビュー。

展示場所は神戸花鳥園時代のペンギンと水鳥の池を作り直した新展示エリアBIG BILL LAGOON。

2025年6月現在ではシンリンオオカミのいるロッキーバレーに変貌しています。

縁あって佐藤国王に仲介をした稲咲アンナさんが神戸どうぶつ王国のイメージモデルに抜擢されご活躍。

いまも園内にはポスターが点在しています。

神戸花鳥園の頃から長く開催していた私の愛鳥写真展もこのあたりで完全撤去に。

当時を振り返ると懐かしいだらけです。

2ヶ月後の2014年12月にはボンゴ♂が仲間入り。

ボンゴは輸入時に♀とされていましたが後に♂と判明。

二羽は仲良しというわけではなく、2015年9月20日にはアサラトがカシシを攻撃して嘴を破損させた事件も。

アサラト、カシシ、ボンゴの3羽は2013年4月にタンザニアから那須どうぶつ王国へやってきた同期のトリオです。

当時、佐藤国王は発注から入荷まで約3年掛かりだったこと、

これがタンザニアから最後の輸入になる、

と話しておられましたが、結果的にむしろここからがタンザニア便ラッシュになります。

多方面に出された確保依頼でのあるあるでしょう。

2015年11月25日にはそのタンザニアからマリンバ♀が仲間入り。

私としては輸入の際に空港で立ち会った印象深い個体です。

特に野性味を感じさせる容姿でした。

一般公開はしばらく後の2016年3月から。

2017年11月25日にアサラト♂とカシシ♀の壮行会が盛大に開催されました。

二羽は同日をもって神戸どうぶつ王国での展示を終了。

その後、那須どうぶつ王国へ転出されました。

そして寝耳に水の訃報。

翌年2018年8月19日にアサラトが那須どうぶつ王国で落鳥しました。

【ハシビロコウのアサラトが急逝しました】

那須どうぶつ王国 WETLANDにて飼育中であったオスのハシビロコウ【アサラト】が、平成30年8月19日(日)急逝いたしましたので、お知らせいたします。

当日まで、いつも通り元気な様子でしたが、閉園後の収容の際に突然起立不能となりまもなく死亡しました。

外傷もなく、栄養状態も良好で肉眼的異常はありませんでした。

現在、専門機関に詳細な検査を依頼中です。

・・以下略・・

訃報文で依頼中とされた専門機関からの検査結果は死因不明とされました。

症状と体型的には血圧や血栓の可能性が高いように素人ながら想像します。

栄養状態良好の判断に血液検査はされていないので尚更に。

無念至極ながらこの件が掛川花鳥園へうちの主治医を連れて赴くことに繋がり、結果的にふたばは命拾いをすることに。

夢見がちに言えばアサラトから命のバトンを受け取ったとも。

この折に性別のDNA鑑定を二つの機関に依頼して♀と判明。

性別のDNA鑑定は飼い鳥でもしばしば誤認はありますが、ほぼ♀の場合に♂と誤認が稀に出てしまうためです。

2020年のコロナ禍にクラウドファンディングを実施。

2項目の目標とされたハシビロコウ繁殖展示施設の設置(1,500万円)を達成し、西側温室の南側半分を改装へ。

2021年4月23日にハシビロコウ生態園 Big billとしてオープン。

植物の生い茂り具合など良い感じに仕上がるのはまだしばらく先ですが、当時の景色も懐かしい。

2022年12月にはカシシが高知県立のいち動物公園へブリーディングローンで転出。

神戸での展示はボンゴ♂とマリンバ♀の1ペアに。

2025年6月にコンゴ民主共和国からサカラ♂とクラル♀が仲間入り。

神戸どうぶつ王国としては通算で5&6羽目です。

- 2014.7 アサラト♂ → 2018.8 落鳥

- 2014.7 カシシ♀ → 2022.12 のいちへ転出

- 2014.12 ボンゴ♂

- 2015.11 マリンバ♀

- 2025.6 サカラ♂

- 2025.6 クラル♀

どうぶつ王国のすべてのハシビロコウには楽器由来の素敵な名付けをされています。

ハシビロコウとの関連性よりも響きを重視しているといえます。

アサラト、カシシ、マリンバ、ボンゴ、サカラ、クラル、いずれも馴染みやすい響きです。

これら六羽のハシビロコウの命名由来となった楽器は下記の通り。

西アフリカの代表的な楽器の1つで、原型は子供用に母親が作ったとされる木製の体鳴楽器。

直径5cmほどの2つの木の実を20cm程度の紐で結びつけています。

けん玉の両端ともが玉になっていて、玉同士をぶつけて鳴らすというイメージです。

さらに木の実の中には豆や種などを入れてあり、振ればシェイカーのように鳴ります。

本来はオンコバスピノサの実で作られていますが、プラスチック製の安価なパチカといった派生もあります。

大阪・関西万博のギニア共和国(コモンズD)ではテレビィ(テレヴィ)として展示販売されています。

京都の本能寺すぐ近くにある民族楽器コイズミにはアサラトほか大抵の民族楽器があって大変面白い店です。

多種多様な形状のカゴ型体鳴楽器。

ツタや竹など細い木で編んだ小さなカゴの中に木の実などを入れ、マラカスのように振って鳴らします。

伝統的に底面には瓢箪が使われています。

デザイン性が高くてインテリアとしての人気もあります。

カシシの原型となる楽器の起源は古代コンゴ王国のバンツー族が用いたディカサ(Dikasá)とされます。

神事では善霊を召喚して悪霊を追い払うためなどに用いられていたそうです。

南米に伝わり、🇧🇷ブラジルでカシシ(Caxixi)として発展しました。

Caxixiは🇧🇷ブラジルポルトガル語です。

ブラジルで編み出された格闘技カポエイラでは弓楽器ビリンバウとカシシはセットで用いられます。

異なるサイズの太鼓を左右に二つ連結した片面太鼓です。

大きい打面をエンブラ、小さい打面をマッチョと呼び、これはスペイン語で女と男を意味します。

起源は中東、🇪🇬エジプト、🇲🇦モロッコなど諸説ありますが、近代的には19世紀後半の🇨🇺キューバ共和国です。

ボンコを大きくした楽器はコンガ(トゥンバドーラ)です。

一見ジャンベにも似ていますが、コンガは胴が樽状でクビレがありません。

2003年に任天堂ゲームキューブで発売されたドンキーコンガがまさにコンガです。

南米の🇬🇹グアテマラ共和国を代表する木製の鍵盤打楽器。

🇦🇴アンゴラの伝統楽器の流れを汲んで現代の楽器へと昇華させた木琴の一種です。

アンゴラの伝統音楽センバ(Semba)はブラジルのサンバ(Samba)のルーツです。

16世紀に🇬🇹グアテマラ、🇭🇳ホンジュラス、🇳🇮ニカラグア、🇲🇽メキシコ南部に伝わり浸透しました。

楽器として大元となる起源は地面に掘った穴に板を渡して鳴らしたものだそうです。

マリンバの命名由来はサハラ以南の広範囲で用いられるバンドゥー語群の言葉。

マは接頭辞でリンバは木の棒、すなわち多数の木の棒で出来ていること意味します。

下記動画の斉藤楽器のマリンバで50〜80万円ほど、ヤマハの最上位モデルで275万円する高級楽器です。

粘土を焼いた円形の銅をもつ小型の片面太鼓、サカラ。

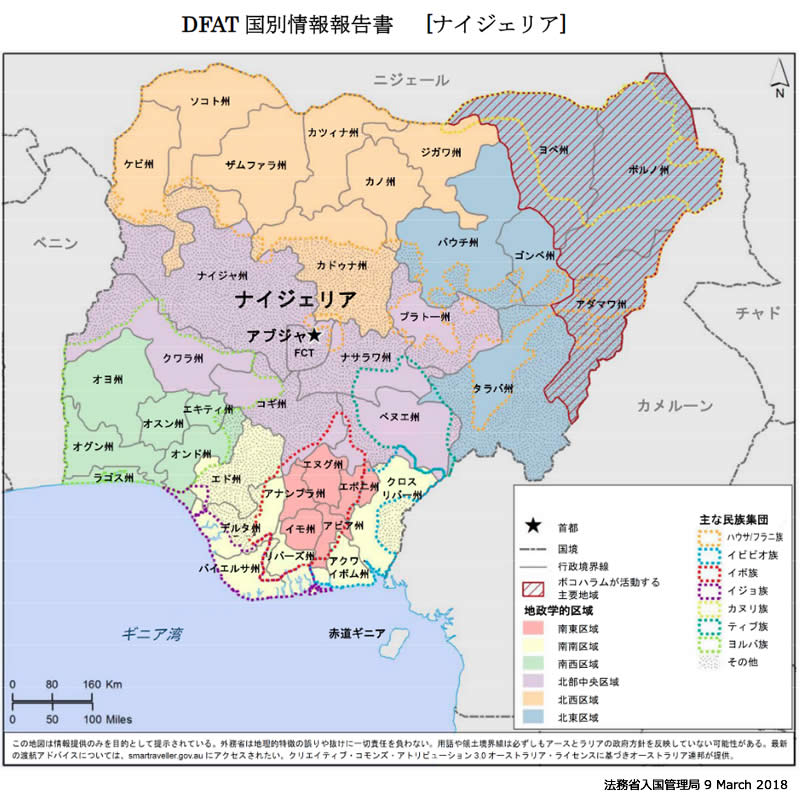

西アフリカで最大級の民族集団の1つ、ヨルバ族が用いる四太鼓の1つです。

ヨルバ族が最も多く居住する🇳🇬ナイジェリアの楽器とされます。

アフリカ先住民族の居住地と国家は一致しません。

アフリカ大陸の国家とは欧州列強が植民地として線引きした領土がベースです。

ヨルバ族は🇳🇬ナイジェリア南西部を中心に、隣接する🇧🇯ベナンや🇹🇬トーゴに居住します。

ナイジェリアの人口は2024年時点で約2.2億人以上の世界7位。

これは約15億人とされるアフリカ大陸の総人口の約15%を占めます。

ナイジェリアの民族数は250以上とされますが、ヨルバ族は全人口の約21%を占めます。

最大民族は北部に居住するハウサ族・フルベ族が29%、ほか南東部のイボ族が18%。

これらの主要民族で約70%を占めます。(法務省 出入国在留管理庁 、 DFAT 国別情報報告書)

そのヨルバ族が儀式などでも用いる主要な四太鼓の1つがサカラです。

大太鼓グベドゥ、標準太鼓のドゥンドゥン、両面太鼓のバタ、

そして粘土を焼いた円形の銅をもつ小型の片面太鼓、サカラ。

🇳🇬ナイジェリアはハシビロコウの分布国ではありませんが、分布する鳥類種は1,000種近くいます。

オウム目では、ヨウム、セイアオオハネナガインコ、ズアカハネナガインコ、ネズミガシラハネナガインコ。

ただ、アフリカ最大の石油産油国であり、深刻な環境被害も大きな国のため急速に生息地を減らしています。

クラルは🇪🇹エチオピアと🇪🇷エリトリアに伝わる5~6弦の碗型竪琴です。

🇪🇹エチオピアは一応ハシビロコウの分布域ですが繁殖地ではありません。

現代版クラルはエレキギターのようにアンプ増幅出来る電子弦楽器として人気があります。

エチオピア帝国では神聖な楽器ベゲナ(Begena)と対極にある卑俗な楽器という扱いでした。

ソロモン王朝の祖であるアムハラ民族においては悪魔に触発された楽器とされていました。

女性の美を称え性的興奮を生み出し肉欲を賛美するために用いられていたそうな。

エチオピア帝国を打倒したエチオピア革命後のデルグ政権(1974~1987年)ではクラルの演奏は禁止されました。

演奏者は投獄されたそうですが、おそらく弾き語りでの軍事政権批判などがあったのだろうと推察します。

伝説的クラル奏者アスナケッチ・ワークウ(Asnakech Worku)は1974年4月に1st.アルバムをリリースしますが、すぐに販売停止となります。

🇪🇹エチオピアは6種のオウム目の分布します。アフリカとしては多い国です。

コハナインコ

ハツハナインコ

エチオピアホンセイ

ムラクモインコ

アカハラハネナガインコ

キビタイハネナガインコ

の6種が分布域に該当します。

中でもエチオピア固有種のキビタイハネナガインコはインコマニア垂涎種です。

🇪🇷エリトリアは3種のオウム目が分布します。

ハツハナインコ

エチオピアホンセイ

ムラクモインコ

アニマルエスコートサービス(AES)で楽器名を名付けられた鳥は他にもいます。

ミナミジサイチョウのジャンベは特に印象的。

楽器ジャンベは🇬🇳ギニア、🇲🇱マリ、🇨🇮コートジボワールあたりの西アフリカを代表する太鼓です。

ジャンベとは本来の名称ではなくフランスの植民地時代に名付けられたフランス語ベースの名称で浸透しています。

ミナミジサイチョウは西アフリカに分布しないところが浅いとはいえ、とても似合った良い名前でした。

ボンゴとジャンベの素敵な共演

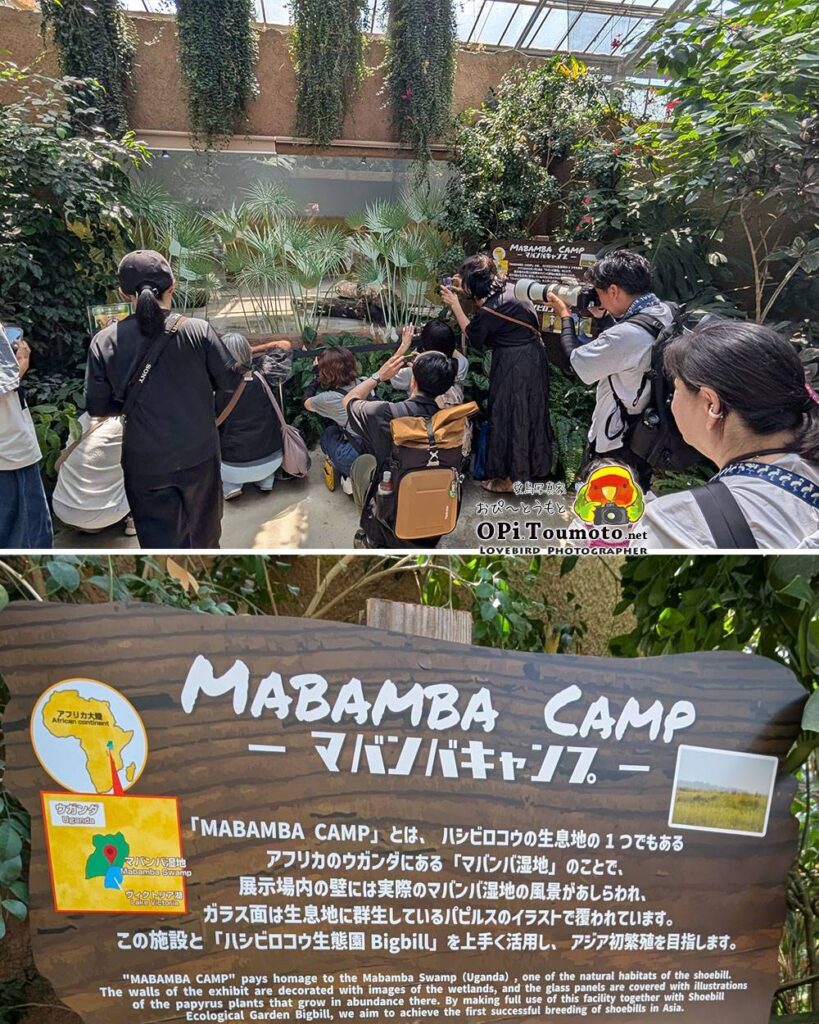

マバンバ キャンプ MABAMBA CAMP

サカラとクラルに合わせてハシビロコウ生態園ビッグビル内の南端にガラス越しの展示ブースが新設されました。

マバンバ キャンプ(MABAMBA CAMP)という名称。

🇺🇬ウガンダのマバンバ湿地帯にあやかった命名で、そちらを少々掘り下げます。

なお、マバンバという土地名は🇹🇿タンザニアにもあります。

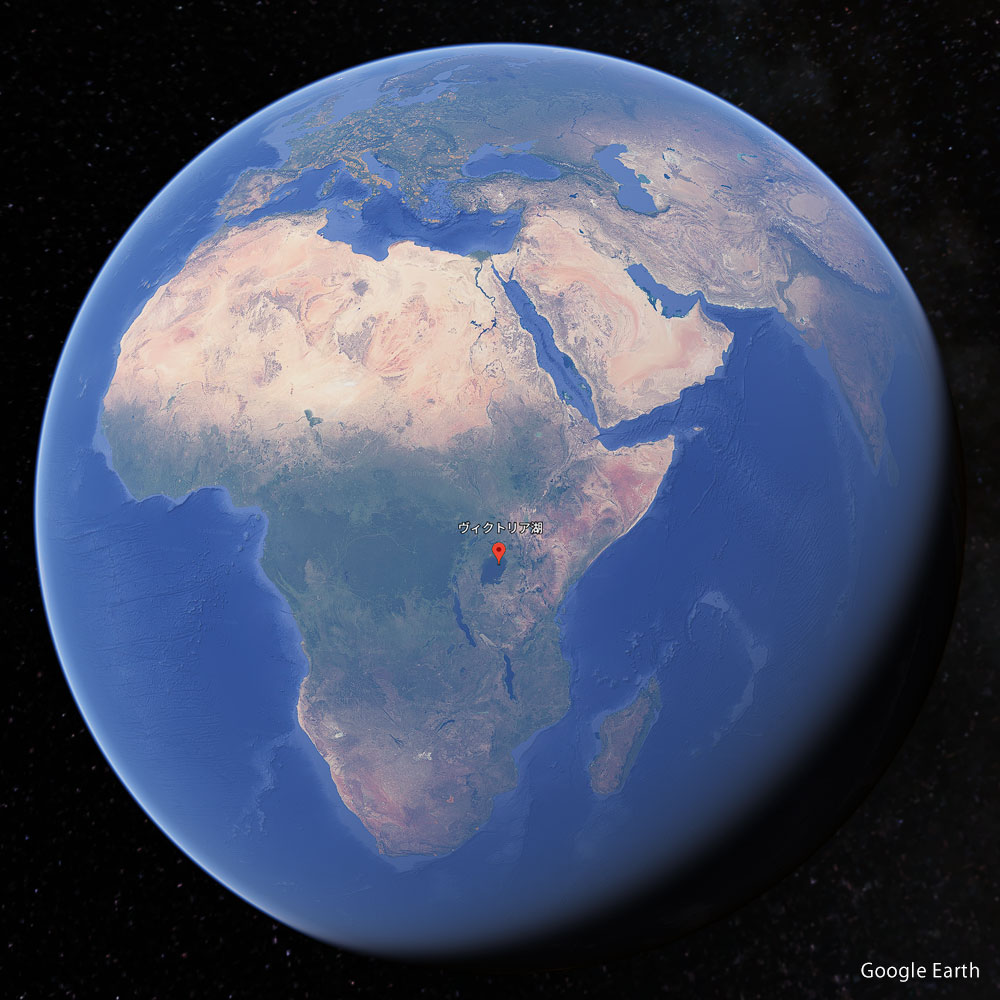

ヴィクトリア湖

ハシビロコウの分布域は8~12カ国に跨る広域ですが、生息地は湿地帯に集中した小規模な地域集団性です。

パピルスと肺魚の分布と重なり、そうした湿地帯は大きな湖のほとりなどにあります。

大きな湖といえば赤道直下に位置するアフリカ最大の湖、ヴィクトリア湖です。

この巨大な湖はウガンダ、ケニア、タンザニアの3カ国が面します。

面積は約6,880,000㌶、琵琶湖の約100倍、九州の約2倍です。

ヴィクトリア湖の湖畔には大小さまざまな湿地帯があります。

その1つにMabamba Wetland(マバンバ湿地)あるいはMamba Swamp(マバンバ沼地)があります。

下記画像の「赤道」左上にある白い点(エンテベ)のあたりです。

マバンバ湿地帯(ウガンダ)

このマバンバ湿地帯はラムサール条約に登録されたウガンダの鳥類保護区です。

面積は2,424㌶で、神戸どうぶつ王国の約466倍、ポートアイランドの約2.9倍。

※神戸どうぶつ王国の敷地面積は2019年に取得した立体駐車場の土地1.1㌶を合わせて約5.2㌶

展示ブース・マバンバ キャンプの面積は不明ですが、仮に0.002㌶(約11畳)とするなら約121万倍。

なお、ハシビロコウのテリトリーは100㌶に3つ未満とされます。

マバンバ湿地帯は野生のハシビロコウが高確率かつ比較的容易に見れる観光名所です。

2024年時点では約14羽の成鳥が生息しているとされます。

エンテベ国際空港から直線で10km程度、首都カンパラからも直線40km程度しかありません。

このアクセスの良さもあってとても人気の高い場所です。

ガンダ族の氏族名(クラン)

マバンバとは土地名であると同時にガンダ族のクランと呼ばれる氏族名の1つです。

ガンダ族はウガンダの最多民族で、52のクランがあります。

自分が属するクランの名が付くものは食べてはならない掟があるそうな。

マバンバ湿地帯のハシビロコウツアー

野生のハシビロコウを観察できるツアーとしては最も一般的でしょうか。

ホテルから車の送迎付きのツアーも多く、近頃はSNSに沢山の情報もあります。

料金はツアーにもよりますが概ね2~5万円のようです。

旅慣れた友人は自前交渉でバイクをヒッチハイクして安価に収めたそうですが、コミュ力の高い方ならアリかもです。

首都カンパラからは約2時間で、後半の40kmほど未舗装。

雨季だとこのあたりでトラブルや迂回が必要になる場合もあるようです。

気候として1年に2度の乾季と雨季があり、乾季が最適とされます。

水場からは小型の木造ボートに乗り換えて小川のような湿原内を進みます。

所要時間はおよそ3時間程度だそうです。

ツアーの料金はマバンバ湾コミュニティ行動計画(MWETA)を通じて保全活動に還元されます。

地域に職と稼ぎをもたらす観光資源と密猟対策の連携は保全においても重要です。

マバンバ湿地付近を分布域とするオウム目

マバンバ湿地帯には固有種7種を含む300種以上の鳥類が約20万羽生息するとされます。

とはいえ基本的にインコが暮らす場所ではありません。

あくまで周辺近郊が分布域に該当するオウム目として、該当するのは3種。

・コハナインコの亜種フイリコハナインコ Agapornis pullarius ugandae

・ムラクモインコの亜種ウガンダムラクモ Poicephalus meyeri saturatus

・ヨウムの基亜種 Psittacus erithacus erithacus

マバンバ湿原から西へ60kmほどのLukayaでコハナインコの観察記録があります。

場所的にフイリコハナインコなのでしょう。

フイリコハナインコのフイリとは植物用語の「斑入り(ふいり)」です。

ラブバード(ボタンインコ属)に分類される9種+5亜種の和名はすべて草花を取り入れた素敵な縛りです。

ハシビロコウの国際取引

ハシビロコウがIUCN Red-Listで絶滅危惧種カテゴリとなるVUに登録されたのは2004年。

ワシントン条約/サイテスII類に登録されたのは1987年10月22日。

1987年~2024年の37年間で書面申請された正規の国際取引総数はおよそ186~194羽。

但し必ずしも手続きと実数は一致しません。むしろ一致しません。

ハシビロコウに限った話ではありませんが、輸出数と輸入数にも隔たりがあります。

輸送時に亡くなるケースも珍しくなく、申請より減る分は良くても増えるわけにはいきません。

日本から韓国へ渡ったハシビロコウは1羽ですが、手続き上では2羽✕2回(年を跨いで順延した)です。

この10年の国際取引

ワシントン条約の申請書類上での取引履歴

2015 日本 ← タンザニア (野生)

2015 日本 ← タンザニア (野生)

2015 日本 ← タンザニア (野生)

2015 韓国 ← 日本 (野生)

2015 オランダ ← カタール (飼育下繁殖)

2016 日本 ← タンザニア (野生)

2016 韓国 ← 日本 (野生)

2016 カタール ← タイ (野生)

2018 中華人民共和国 ← ベナン (野生)

2018 中華人民共和国 ← コンゴ民主共和国 (野生)

2018 ドイツ ← カタール (野生)

2018 ドイツ ← カタール (野生)

2018 ニジェール ← マリ (野生)

2018 シンガポール ← カタール (野生)

2018 シンガポール ← カタール (野生)

2018 タイ ← コンゴ民主共和国 (野生)

2019 中華人民共和国 ← コンゴ民主共和国 (野生)

2022 バングラデシュ ← コンゴ民主共和国 (野生)

2023 バングラデシュ ← マリ

2023 バングラデシュ ← コンゴ共和国 (野生)

2023 バングラデシュ ← クウェート (飼育下繁殖)

2023 バングラデシュ ← ニジェール (飼育下繁殖)

2023 バングラデシュ ← 南アフリカ (飼育下繁殖)

2023 インド ← マリ (飼育下繁殖)

2023 マリ ← シリア (飼育下繁殖)

2023 タイ ← コンゴ民主共和国 (野生)

2023 バングラデシュ ← マリ

2023 バングラデシュ ← コンゴ共和国 (野生)

2023 バングラデシュ ← クウェート (飼育下繁殖)

2023 バングラデシュ ← ニジェール (飼育下繁殖)

2023 バングラデシュ ← 南アフリカ (飼育下繁殖)

2023 インド ← マリ (飼育下繁殖)

2023 マリ ← シリア (飼育下繁殖)

2023 タイ ← コンゴ民主共和国 (野生)

2024 インド ← モザンビーク共和国 (飼育下繁殖)

2024 マリ ← コンゴ民主共和国 (野生)

2024 タイ ← コンゴ民主共和国 (野生)

2014年11月にカタールのシェイク・サウード・アル=サーニ王子が早逝され、ドイツのACTPが介入。

2020年コロナ禍

2021年11月ロシアのモスクワ動物園が導入決定を発表

2023年コンゴ民主共和国からのこれまでの密輸を正規輸出とする汚職をCITESやICCNが組織ぐるみで行っていたことが発覚。

2023年バングラデシュとラオスがワシントン条約違反で期間限定取引停止処分。

2024年7月19日がモスクワ動物園設立160周年記念にハシビロコウ導入

日本最初のハシビロコウ

世界最初のハシビロコウ飼育個体は1860年にロンドン動物園での2羽。

日本初のハシビロコウは東京ハシビロ部の貴重な記事によると1973年3月のピロリンとビル。

ビルは後に伊豆シャボテン公園へ移り、飼育個体としては世界最高齢の50歳以上として2020年8月6日に落鳥。

進化生物学研究所の近藤典生先生がおそらく1963年頃に現地で発注して輸入されるまでに約10年。

時間を要したのは内戦が大きく影響していたのでしょう。

🇸🇩スーダン便

発注先の国はおそらく現在の🇸🇩スーダン共和国だと推察します。

当時は1969年に軍事クーデターが発生して1972年まで内戦状態。

1973年の輸入当時はスーダン民主共和国として比較的安定していた頃だったのでしょう。

その後1985年に再びクーデターが発生して🇸🇩スーダン共和国に戻ります。

スーダン共和国は現在に至ってクーデターや戦闘を繰り返し続いています。

1987年以降にスーダン共和国からハシビロコウが正規輸出されたことはありません。

ここ最近の2020年以降に日本へ輸出した動物は数頭のスナネコとトゲオアガマのみです。

2011年にスーダン共和国から独立した南スーダン共和国においても鳥類の輸出はありません。

🇹🇿タンザニア便

比較的最近の2000年~2016年に限定するとハシビロコウの輸出国はタンザニアが大半を占めていました。

アサラト、カシシ、ボンゴ、マリンバの四羽ともタンザニア便です。

しかし2016年を最後にタンザニア便が停止しました。

そして流通市場も様変わりします。

背景には2015年頃から定着した日本でのハシビロコウブームも一翼を担っているかもしれません。

2019年からの新型コロナウイルスも流通を操るシンジケートに影響しているだろうと推察します。

🇨🇩コンゴ民主共和国便

タンザニアが輸出を停止し、2018年から新たに台頭したのがコンゴ民主共和国(通称コンゴ民)。

外務省リスクマップの通り情勢は不安定ながらも数年前に比べて随分と回復しています。

とはいえ世界最大の紛争ともいわれるコンゴ紛争は2025年時点でも終結していません。

今年に入ってもM23との激しい戦闘がニュースで頻繁に流れております。

そんな中、大阪・関西万博2025には🇨🇩コンゴ民、🇷🇼ルワンダ、🇧🇮ブルンジ、🇦🇴アンゴラ、🇿🇼ジンバブエ、🇸🇸南スーダンといったコンゴ紛争に関わる国々も平和的に集っているという凄いことも実現しています。

また、コンゴ民のブースには、国を代表する野生動物のゴリラ、チンパンジー、オカピ、ハシビロコウといったパネル展示も。

これらは紛争状態でも保全に取り組むコンゴ自然保護研究所(ICCN)による功績が大きくあります。

コンゴ民主共和国の密輸事件

そんなコンゴ民ですが2018年頃から希少動物の輸出が急に盛んになりました。

ハシビロコウに限定しても書類上では34羽を🇨🇳中国へ輸出申請していたり50羽。

14羽を商業目的、20羽を動物園としてですが、実際に輸出入されたのかは不明です。

そして2023年に🇹🇬トーゴ・ロメ国際空港で発覚した密輸が衝撃的なニュースとなりました。

類人猿やオカピという希少動物ということもありますがそこではなく。

この密輸を手引していたのがICCNやCITESのコンゴ民での所長や顧問といった要職者だったからです。

中国の賄賂に応じて偽造許可証を発行したもので、背後には密輸シンジケートの存在も示唆されました。

ICCNは要職者を一新していますが、事件の追求には言及していないようで結構な

🇧🇩バングラデシュ便

2023年11月にワシントン条約の取引停止勧告で世界を驚かせたバングラデシュとラオス。

バングラデシュは水際で発覚したスミレコンゴウインコにコスミレコンゴウインコを混ぜて密輸しようとした衝撃事件の制裁でしょう。

人身売買も横行するような世界で動物の密輸は低リスクで旨味の高い商売なのでしょう。

ハシビロコウの人工孵化は結構あるのですが、動物園協会での繁殖に限ると3例のみ。

世界動物園協会において

飼育下での繁殖事例は世界動物園協会での施設では2園で3羽のみ。

ベルギーのパイリ・ダイザ動物園(Pairi Daiza|当時はParc Paradisio)。

2008年7月に世界初の繁殖成功となる2羽が孵化。

この2羽はアブー(Abou)とマルクーブ(Marqoub)と名付けられました。

繁殖中の雄は死亡。

アメリカのタンパ・ロウリィパーク(ZooTampa at Lowry Park)。

2009年12月26日、最初の卵は2009年のクリスマスに孵化しました。

- 2008年7月 パイリ・ダイザ動物園|アブー(Abou)

- 2008年7月 パイリ・ダイザ動物園|マルクーブ(Marqoub)

- 2009年12月 タンパ・ロウリィパーク

1860年 ロンドン動物園に2羽、おそらくヨーロッパ初の生きたハシビロコウが入荷。

1950年 ロンドン動物園の最後のハシビロコウが死亡。

エディンバラ動物園Edinburgh Zoo

英国スコットランド・エディンバラにある33ヘクタールの動物園。

1913年開園。

創設者は弁護士のトーマス・ハイニング・ギレスピー。

著書「エディンバラ動物園の物語」(1964年) に、ハシビロコウの記載があります。

1945年にスーダン総督からハシビロコウが届いた。

到着時の状態が悪く、回復することはなかった。

1860年 ロンドン動物園に2羽、おそらくヨーロッパ初の生きたハシビロコウが入荷。

1950年 ロンドン動物園の最後のハシビロコウが死亡。

バンウェルをいれねば。

内容が神戸からずれてる。途中から図鑑ページに移す

些細ながら協力させていただいた書籍

ハシビロコウの生物学と保全

https://www1.gifu-u.ac.jp/~lar/contents/lar_article/img/iden2021-9kikaku.pdf