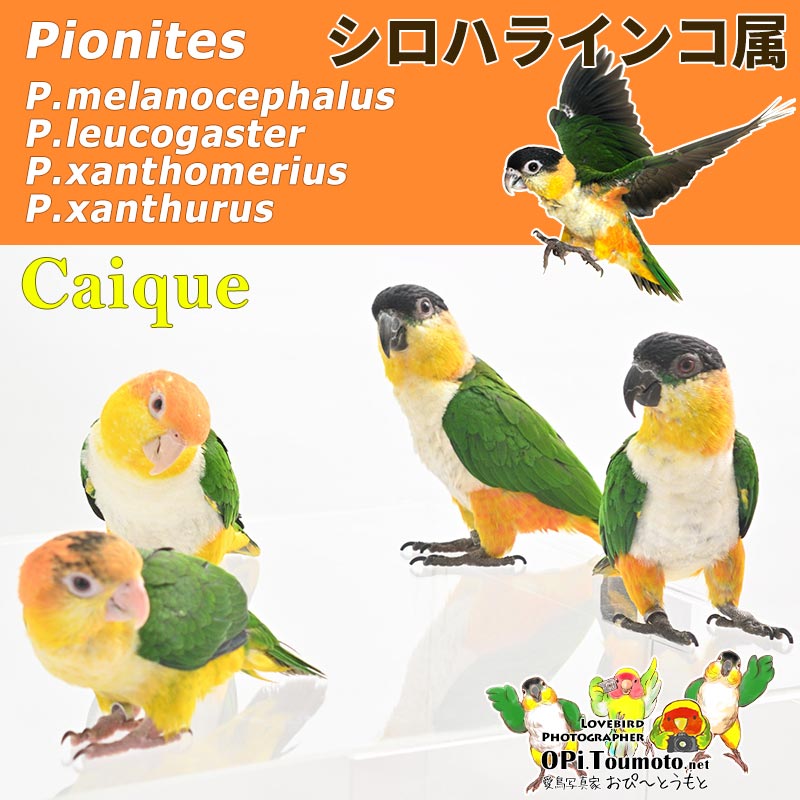

Psittaciformes Psittacidae Pionites

種ではなく属をメインにした解説

まとめ直し中

もくじ

ぬいぐるみのような容姿から繰り広げられるエネルギッシュで滑稽な動きは愛嬌と魅力に満ちており、一般的に想像されるであろうインコ像とは一線を画すインコ、シロハラインコの仲間たち。

主に亜熱帯の南米アマゾン盆地に分布し、概ねアマゾン川を挟んで北側のズグロシロハラインコと南側のシロハラインコに大別されます。

南米大陸と似た形の九州に例えるなら概ね北九州・久留米・熊本・大分を四方に囲ったあたりに分布し、北九州市や久留米にズグロシロハラインコ、熊本や大分にシロハラインコといった雰囲気です。

また、分布域には重複があり、飼育下ではハイブリッドも古くから存在します。

亜種を含めると5種類がおり、それらで構成されるグループがシロハラインコ属(学名Pionites│ピオニテス、英名Caique丨カイク)です。

分類はIUCN版で4基亜種+1亜種 ※!参照

シロハラインコ属 Caique Pionites

Heine, 1890

- ズグロシロハラインコ/頭黒白腹

Black-headed parrot

Pionites melanocephalus melanocephalus

Linnaeus, 1758

白い腹と黒い頭の模式種 - ニシズグロシロハラ/西頭黒白腹(亜種)

(Pallid Parrot)

Pionites melanocephalus pallidus

Linnaeus, 1758 - シロハラインコ/白腹

Green-thighed parrot

Pionites leucogaster

Kuhl, 1820

白い腹と緑色の太もも

小鳥商通称名:グリーンタイツ - キモモシロハラインコ/黄腿白腹

Black-legged parrot

Pionites xanthomerius

Sclater, PL, 1858

白い腹と黄色い太もも - キソメシロハラインコ/黄染白腹

Yellow–tailed parrot

Pionites xanthurus

Todd, 1925

白い腹と黄色い尾羽根

IOC版の分類では現時点では従来通り2基亜種+3亜種です。

その場合はシロハラインコを基亜種とし、キモモとキソメは亜種。

英名はWhite-Bellied parrotで、旧英名ではWhite-Bellied Caique

英属名はCaique、先住民族語の旧Tupi語に由来した名称で、意味は本項に記載します。

カタカナ表記に正解はありませんが、カイキ、カイケ、カイク、カイクー等とされます。

学名のPionitesはラテン語で、こちらも本項に記載しますが、Pionisの派生という感じ。

おぴ~分類は原則としてIOC版(国際鳥類学会議)に則っています。

但し例外的にIUCN版(国際自然保護連合)を優先する事があります。

分類の違いは絶滅危惧種の保全といった観点では非常に大きな違いになります。

ワシントン条約でも登録単位は種です。

RED-ListとはIUCNが定めているので、そういった観点での分類変更はIOCよりも早くされます。

まさにシロハラインコはその典型であり、IUCN版は切り替えが早く行われました。

絶滅危惧レベルの高い緑太腿のシロハラインコと、そうでもないオレンジ腿の一般流通するシロハラインコが混在しているためです。

サイテス/ワシントン条約の登録単位は種であり、亜種は種に含められるためです。

近年の分類変更は検証も容易ではなく、早いといっても10年ほど掛かっています。

IOCが必ずしもIUCNに追従するわけではありませんが、ここではIUCN版を採択しています。

IUCNでは従来のシロハラインコの2亜種が種へ昇格し、3種に再編されました。

IOC分類では2基亜種+3亜種で構成されています。*2024.2

IUCN分類でのシロハラインコ属はIUCN分類では4基亜種+1亜種で構成されます。*2014.2 IUCN

以下ここではIUCN版とします。

一般的に流通している種はキモモシロハラインコです。

販売店等でグリーンタイツと呼称されている種が名実ともにシロハラインコです。

但し、元々キモモシラハラは亜種であるため、その場合に種の総称としてシロハラインコとするのは何ら間違いではありません。

一般論として正確性より語呂が良くわかりやすい名称が好まれて使われます。

それぞれの種についての詳細は別記事、ここではシロハラインコ属の総合的な内容とします。

Black-headed parrot

Pionites melanocephalus

Green-thighed parrot

Pionites leucogaster

モシロハラインコについて

Black-headed parrot

Pionites xanthomerius

キソメシロハラインコについて

Yellow-tailed Parrot

Pionites xanthurus

鳥類史にはズグロシロハラインコP. l. melanocephalus が先駆けて17世紀の1758年に登場しました。

分類学の父、カール・フォン・リンネCARL VON LINNÉによるものです。

1758年の日本は第9代将軍、徳川家重による江戸時代。

そこから62年後の1820年にシロハラインコP. l. leucogasterが登場します。

ドイツのハインリヒ・クールHeinrich Kuhlによるものです。

彼の名を冠した動物も少なくないですが、オウム目でとなるとKuhl’s lorikeet(ムスメインコ Vini kuhlii)でしょう。

ジャワ島へ赴いた際に肝臓感染症を患い24歳で急逝しました。

その後は

1856年 P. l. xanthomerius キモモシロハラインコ

Philip Lutley Sclater フィリップ・ラトリー・スクレーター(英)

1889年 P. m. pallidus ニシズグロシロハラインコ

Hans von Berlepsch ハンス・フォン・ベルレプシュ(独)

1890年 Pionitesが属分類に

Ferdinand Heine フェルディナンド・ハイネ(独)

1925年 P. l. xanthurus キソメシロハラインコ

Walter Edmond Clyde Todd ウォルター・エドモンド・クライド・トッド(米)

へと続きます。

シロハラインコ属の最初の飼育記録は1751年。

イギリス鳥類学の父とも呼ばれるジョージ・エドワーズ(George Edwards 1694-1773)によるものです。

彼はロンドンのバーソロミューフェアBartholomew Fairで沢山の鳥を購入しました。

日本で言うところの蚤の市(近年はフリーマーケット)。

その中には当時とても珍しい鳥も沢山いて、それらをモデルに次々と描きました。

そして、イラスト図鑑「珍しい鳥の自然史A natural history of uncommon birds (1743-1751)」を作成。

ロンドンの英国王立内科医大Royal College of Physiciansに寄託されました。

モデルはインコやオウムに限らずですが、インコだけでも沢山の種が描かれています。

google画像検索 George Edwards parrot

上記の絵はその1枚で、紛れもなくズグロシロハラインコが描かれています。

ただ、この絵の解説には

The White-Breasted Parrot

とあります。

ムナジロウロコインコの英名なので腑に落ちず、疑問になるのですがー

おそらく発端はWhite-Breasted Parrotは種名の意図ではなく胸が白いインコだったのではないかと推察しています。

さらに、絵の下部にはこの鳥の名称として

Psittacus viridis minor Mexicanus

La Pione à couronne blanche

と記されており、さらに

これは当時の学名とフランス語でメキシコシロガシラインコです。

こちらに関しては、深くは調べれてはいないものの

アケボノインコ属Pionusとシロハラインコ属Pionitesはどちらも同じ命名者で、ドイツの鳥類学者J.G.Wagler(Johann Georg Wagler )によるものです。

また、100年ほど前の書に

White-capped Caique シロガシラインコ

White-crowned Caiqu メキシコシロガシラインコ

というのもあり、単純に分類や種名の把握が雑だったのかなとも想像しつつ、追々また調べ直します。

最初の飼育と説明されている部分についても、蚤の市で買った数や種が多すぎるため、活鳥ではなく剥製なのではないかという疑念もあります。

日本にズグロシロハラインコが輸入されたのは、戦後初の記録としてはおそらく1961年2月(昭和36年)。

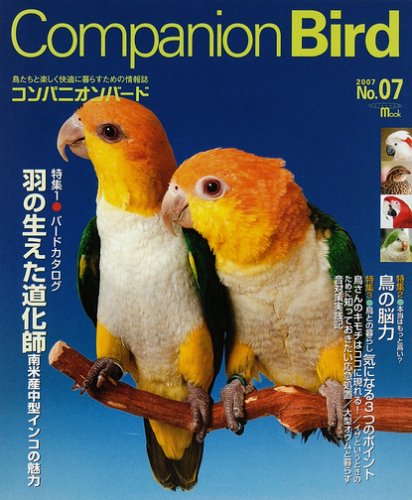

2000年頃には雑誌への掲載がありますが、本格的に人気に火が付いたのは2005年前後あたりから。

平成19年/2007年に発行された誠文堂新光社の愛鳥専門誌コンパニオンバード第7号の表紙をシロハラインコが飾り、これをキッカケに知った方も少なくないように感じます。

2003年あたりにオランダで発生した鳥インフルエンザは飼鳥流通に大打撃をもたらしました。

それは今も尾を引いています。

以来オランダからベルギーにシフトすることになりました。

2005年にはコバタンのサイテスI類登録など、この時期は結構な激動です。

Caiqueは先住民語族Tupiトゥピ語を語源としており、水鳥あるいは水の上を滑る者といった意味です。

小振りでガッチリとした体躯がトルコ船を彷彿させることからの由来という説が強いとされます。

ここでいうトルコ船とは、エーゲ海やイオニア海での伝統的な木製の小さな商船のことです。

caïqueと表記され、 ギリシャ語ではκαΐκι、トルコ語ではkayıkと表記されます。

トルコ船を由来とする説が正当であるとして、体躯なのか水の上を滑る者なのか。

水の上とすれば、濡れた葉で滑りながらゴシゴシしている様子でしょうか。

いずれにしてもこの由来については信頼に値する裏付けが弱く、調べ直し中です。

Amusement on the Caique – Fausto Zonaro|MYARTPRINTS

特に古い書籍などではWhite-Bellied Caiqueといった名称をよく目にします。

White-Bellied Parrotと標準英名を改められたのは1966年頃からです。

1966年にMeyer de Schauensee氏が提唱した標準英名によってCaiqueはParrotへ変更されました。

シロハラインコの種名変更というわけではなく、全体としての命名規約を提唱したものです。

オウム目では名称から、Amazon、Conure、Caique、Praquetを全廃し、Macaw、Parrot、Prrotlet、Parakeetに統一するというものです。

マイヤーの新命名規約は大きな波紋となり、種によっては現代においても留意されています。

シロハラインコ属の学名Pionitesの語源はギリシャ語で、Pionとitesの2つにわけて意味を繋げます。

pīon , pinos → 太った、肥えた、ぽっちゃり

itēs → 似ている

太った似ている、となりますが、何に似ているのかというと…

アケボノインコ属の学名Pionusの由来はシロハラインコ属に直接関係します。

pīon から pinos , pionias , pionus に変化してPionusになりました。

すなわちPionitesとは太った体型のアケボノインコ属に似ているという意味合いです。

二属とも柔らかい表現だとずんぐりむっくりでぽってりした可愛らしいシルエットを比喩した命名由来です。

この二属PionusとPionitesはどちらもドイツの鳥類学者J.G.Waglerによる命名です。

100年ほど前の書に現在の分類ではアケボノインコ属のシロガシラインコとメキシコシロガシラインコがWhite-capped Caique、White-crowned Caiquと記載されていました。

分布域についてはそれぞれの種の記事に詳細を記しますので概略のみ。 シロハラインコ属の分布域は、南アメリカ大陸のアマゾン川流域を中心に広がっており、アマゾン川を隔てた南北で棲み分けられています。 北側がズグロシロハラインコ、南側がシロハラインコです。 南米大陸と似た形の九州に例えるなら概ね北九州市・久留米市・熊本市・大分市を四方に囲ったあたりに分布し、北九州市や久留米市にズグロシロハラインコ、熊本や大分にシロハラインコといった雰囲気です。 原産国では多数の国に跨るズグロシロハラインコに対し、シロハラインコはブラジル、ペルー、ボリビアの3ヶ国に留まります。 人間の線引きですが、国際取引においてこの違いは大きな差になります。 分布域には重複があり、飼育下ではハイブリッドも古くから存在します。

金の鳥

国際取引の規制に亜種の区分は無いため、

密猟の最有力ターゲットとなったシロハラインコを保全するためにも、2014年には国際保護連合IUCNの分類で3亜種の分離昇格が確定しました。それまで一緒くたにRED-LISTカテゴリをLCとされていたシロハラインコたちでしたが、これによって大きく変わりました。緑太腿のシロハラインコは非常に絶滅危機レベルの高いENとなりました。キソメシロハラインコも次いで厳しいVUとなりました。LC低懸念 < NT近危急 < VU危急 < EN危機 < CR深刻 < EW野生下絶滅 < EX絶滅 (*画像で作る)

シロハラインコのCITES I類

シロハラインコのCITES I類入りは、VUのニョオウインコよりも深刻度は高いので条件的には十分に有り得るのですが、CITESへの承認は難しいとは予想しています。

ここでの分類はIUCN/BLI2022.2現在に則ったものです

mtDNA解析などの登場によってオウム目の分類も少なからず再編され、現在も更新は続いています。

しばらくは分類の統廃合ばかりでしたが、最近は亜種の昇格や再細分化も増えています。

その背景として絶滅危惧種種の保全の観点もあります。

よく絶滅危惧種が云々とありますが、基本的にインコは殆どが絶滅危惧種です。

もはや絶滅危惧種なのは当たり前で、危急種であるかどうかが問題になります。

亜種も含めた全体でそこそこの数がいたとしても、亜種が絶滅危急かもしれません。

そして亜種だけを国際法で規制することは基本的に出来ません。

シロハラインコもそんな種の1つとして細分化を後押しされました。

シロハラインコ属と縁の深いアケボノインコ属ですが、分子系統学においては話が変わります。

近年は飛躍的に分子生物学的研究による遺伝子分析が発展しています。

オックスフォードアカデミックに発表された2006年の研究論文で、新世界産インコArinaeのDNA配列が解読されています。

そして、シロハラインコ属はヒオウギインコ属と密接した関係にあることが明らかになりました。

さらにシロハラインコ属はコンゴウインコ&コニュアといった所謂コニュアの主流と同じクレードです。

アケボノインコ属はボウシインコ属、ワキアカボウシインコ属、ヨツボシミドリインコ属と密接な関係のあるアマゾン主流クレードです。

シロハラインコ属の親類はヒオウギインコ属で、アケボノインコ属とはもはや他人の空似といったところでしょうか…

分布域についてはそれぞれの種の記事に詳細を記しますので概略のみ。 シロハラインコ属の分布域は、南アメリカ大陸のアマゾン川流域を中心に広がっており、アマゾン川を隔てた南北で棲み分けられています。 北側がズグロシロハラインコ、南側がシロハラインコです。 原産国では多数の国に跨るズグロシロハラインコに対し、シロハラインコはブラジル、ペルー、ボリビアの3ヶ国に留まります。 人間の線引きですが、国際取引においてこの違いは大きな差になります。。

分布域についてはそれぞれの種の記事に詳細を記しますので概略のみ。

シロハラインコ属の分布域は、南アメリカ大陸のアマゾン川流域を中心に広がっており、アマゾン川を隔てた南北で棲み分けられています。

北側がズグロシロハラインコ、南側がシロハラインコです。

原産国では多数の国に跨るズグロシロハラインコに対し、シロハラインコはブラジル、ペルー、ボリビアの3ヶ国に留まります。

人間の線引きですが、国際取引においてこの違いは大きな差になります。

アマゾン川の水銀問題

あ

2022.1月現在の分類はIOC版とIUCN/BLI版で異なり、ここではIUCN/BLI版を採用しています。

シロハラインコたちの動きはヒインコの仲間を彷彿させます。

どちらもその容姿はぬいぐるみのようでいて、挙動はインコらしからぬものです。

複数羽でのじゃれ合いはプロレスのような派手なパフォーマンスで沸かせます。

とはいえ、分布域は大きく異なり、食性も蜜吸ではなく、系統分類も大きく異なります。

日本では2010年頃からペットバードとしての人気が急速に高まりを見せています。

流通するシロハラインコの殆どはペルーやボリビア側に分布するキモモシロハラインコです。

床で転げ回る様子などは野生下において樹上生活を主としているとは思えないような動きにも感じますが、

やたらと布などでゴシゴシする仕草は熱帯雨林や雲霧林において濡れた木々で身体を洗う習性でしょう。

構造形態的な特徴としては、薄い羽毛、短距離飛行用の翼、強い脚力、など。

羽毛の薄さは濡れやすくも乾きやすく、飛行距離や脚力の特徴とも連動した適応進化なのでしょう。

平均的な体格の大きさは概ねズグロシロハラインコ < シロハラインコです。

個体によっては逆転しますが、ズグロシロハラインコの大型な個体がシロハラインコの一般的なサイズといったところです。

但し近年の繁殖個体はどちらもとても小さい傾向にあり、シロハラインコでさえ200gを越えない個体が当たり前になっているようです。