内容改訂は追々…

もくじ

スミレインコの主な分布域はブラジルの北東部からガイアナやスリナムあたりの南アメリカ北東部です。

分類はヨウム科Psittacidaeアケボノインコ属Pionusです。

模式種のアケボノインコより一回り小振りの中型インコで、体重は概ね200g±30gほど。

愛らしいぽってりシルエットで、属名Pionusとはずんぐりむっくりした体型を由来としています。

可愛らしい顔立ちで、大きな眼とそれを引き立てるアイリングに耳パッチも印象的です。

それでいて、鷹を彷彿させるような格好良さも併せ持ちます。

スミレインコの和名は1964年に命名されました。

記録に残る日本初輸入は1971年に1羽、当時の英名はViolet Parrot。

菫色への言及は尾羽根と風切り羽のみであることから、和名の由来はおそらく英名および同じ意味合いのドイツ名やフランス名に倣ったのだろうと推測します。

頭部は暗鈍青色、胸は葡萄色、風切羽や尾羽根は菫色(Violet)、ほか複数色が可変的に混ざった上品な羽色です。

下尾筒(尾羽の裏側部分)はアケボノインコ属の特徴である赤色で、スミレインコのベースカラーと親和性が高いと言えます。

普段は隠れている翼の内側の羽色は煌めくような蛍光する青紫色です。

特に明るい場所では見違えるような美しさも感じさせます。

とはいえ、一見するだけで感じるれるような派手さはありません。

性質を極論で「静」か「動」に主観でわけるなら「静」のインコだと思います。

それなりに好奇心は強くてアクティブな面はありますが、ロリキートのように跳ね転げ回ることはありません。

鳴き声はサイズ感に見合った声量を出せますが、普段は小さく可愛らしい鳴き声です。

但しアケボノインコと同じくスミレインコも野生下本来の絶叫鳴きは大きく響きます。

アケボノインコは鳴き声が小さくマンション暮らしに向いているといった解説をよく目にしますが、本当に詳しい人であれば本心からそんなことは言えないでしょう。

スミレインコの原産地ブラジルでの名称はMaitaca Roxaで、これは先住民族による呼称を由来としています。

その意味は騒がしい薔薇色の鳥です。

とはいえ、私の知る限りでは全く絶叫鳴きをしない静かな個体もいます。

野生下では個や群れの命運を左右しかねない必須能力であっても、静かな飼育下ではそうでもありません。

スミレインコに限らず、そのあたりは環境の影響が多大にあるのでしょう。

いずれにしても静かならラッキーぐらいの心積もりで想定しておくべきだとは思います。

以下スミレインコについて掘り下げますので、アケボノインコ属や他の属鳥については別記事をご覧ください。

| 分類 | Pionus アケボノインコ属 |

| 学名 | Pionus fuscus |

| 🇯🇵和名 | スミレインコ / 菫鸚哥 |

| 🇬🇧英名 | Dusky Parrot / Dusky Pionus / Violet Parrot |

| 🇩🇪ドイツ | Veilchenpapagei |

| 🇪🇸スペイン | Loro Morado |

| 🇳🇱オランダ | Bruin Margrietje |

| 🇨🇿チェコ | amazónek tmavý |

| 🇫🇷フランス | Pione violette |

| 🇮🇹イタリア | Pappagallo fosco |

| 🇵🇹ポルトガル | Maitaca Roxa |

| 🇸🇷スリナム | Basrafransmadam |

| 🇬🇫仏領ギアナ | Jako Vyolè |

| 🇨🇳中国 | 暗色鸚哥 |

| 亜種 | ナシ |

| 性的二型 | 安易に見て取れる特徴的な性差はありません |

| サイズ | 24-26cm 170-240g |

| クラッチ | 4-6 |

| 抱卵 | 26 |

| 足輪 | 8.5mm |

| 分布 | 南アメリカ大陸の北東部 |

| ブラジル、仏領ギアナ、スリナム、ガイアナ、ベネズエラ、コロンビア最西部とベネズエラの国境付近 | |

| CITES | Appendix II |

| RED List | Least Concern 2016- |

スミレインコの学名は Pionus fuscus です。

学名とは世界共通の国際的な名称です。

1776年にドイツのフィリップ・ミューラー博士(Philipp Ludwig Statius Müller)によって登録されました。

前半部のPionusは属名、すなわちアケボノインコ属を表しています。

※Pionusの由来についてはアケボノインコ属全般の記事をご覧ください

後半部fuscusは種小名(種名)を表しています。

この種小名「fuscus」はラテン語由来で「Brown、Black、Dusky」といった意味です。

スミレインコの英名Dusky parrotはそこからの由来です。

これを直訳した和名にならなかったことは幸いです。

原産国のブラジルでは、先住民族の旧Tupi語での呼称を由来とした「Maitaca-roxa」と名付けられています。

Maitaca は 騒々しい

Roxa は Rose = 薔薇色

すなわち騒がしい薔薇色の鳥です。

モモイロインコのGalahも似た由来ですね。

スミレインコの標準和名は1964年(昭和39年)に命名されました。

美しい風切羽や尾羽根の菫色から読んで字の如しの名付けですが、おそらくは諸外国名に倣ったのでしょう。

命名当時の英名はViolet Parrotです。

菫色とは国語辞典で菫の花弁の色、やや青みの濃い紫色とあります。

英語では菫色をViolet/ヴァイオレットと表記します。

ラテン語のviola/ウィオラがヴァイオレットの語源です。

因みにヒヤシンスもラテン語のhyacinthusを語源とします。

和名にスミレ色を冠したインコは他にも数種いますが、みな趣が異なります。

- スミレインコ ヴァイオレット色

- スミレコンゴウインコ ヒヤシンス色

- コスミレコンゴウインコ インディゴ色

- スミレガシラウチワインコ 頭部や肩袖に青紫がほんのり

- スジハラスミレインコ 顔部に赤紫色

スミレインコはアケボノインコ属に分類される新世界産インコの一種です。

学名は1776年にドイツのPhilipp Ludwig Statius Müller博士によって登録されました。

1776年といえば日本は江戸時代中期で、主な出来事に「平賀源内がエレキテルの復元に成功」とあります。

博士によるオウム目での学名登録は他にもあります。

・フィリピンオウム(Cacatua haematuropygia)

・アカオウロコインコ(Pyrrhura picta)

・ミドリインコ(Brotogeris jugularis)

ほか多数

鳥類以外も沢山あるのですが、代表をあげるとすればジュゴン(Dugong dugon)でしょう。

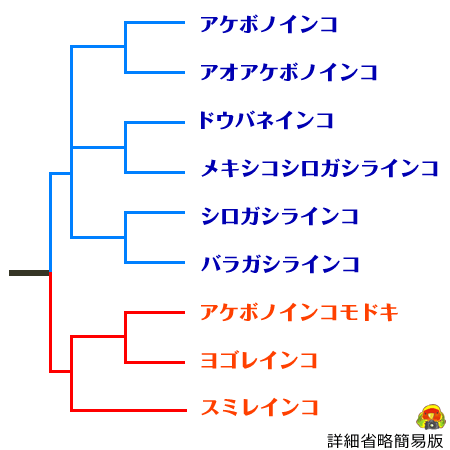

オックスフォードアカデミックによる新世界産インコのDNA配列発表やアマゾン国立研究所(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)のCamila Cherem Ribas博士らによるアケボノインコ属の系統分類の研究論文によると

アケボノインコ属はボウシインコ属、ワキアカボウシインコ属、ヨツボシミドリインコ属と密接な関係のあるアマゾン主流クレードです。

そしてアケボノインコ属はまず2つに分岐されます。

これをグループA、グループBとします。

スミレインコはグループBで、アケボノインコモドキとヨゴレインコは同じクレードです。

さらにスミレインコは、枝分かれが無く、亜種も存在しません。

- アケボノインコ/アオアケボノインコ

- ドウバネインコ

- メキシコシロガシラインコ

- バラガシラインコ

- シロガシラインコ

- アケボノインコモドキ

- ヨゴレインコ

- スミレインコ

スミレインコは南アメリカ大陸の北東部あたりに広く分布します。

分布国としては、ブラジル、仏領ギアナ、スリナム、ガイアナ、ベネズエラ、コロンビアの6カ国。

野生下での調査は少ないため実態と異なることも有りえますが、大きな群れの記録は無いようです。

確認されている群れは最大50羽ほどで、もっと小さなグループやペアのみで行動するケースも多いようです。

渡り鳥ではありませんが、乾季と雨季で内陸側と沿岸側を移動する漂鳥です。

生息標高は海抜1,200mまでとされ、主に600mまでの低地がメインになるようです。

アケボノインコ属としては最も低い標高に生息するグループとされています。

繁殖期は8~1月で、特にヤシの木の洞が巣に好まれるとか。

スミレインコの主だった生息地は熱帯雨林、雲霧林、湿地林など。

この川に浸かった湿地林は、Tupi語で根の森を意味するIgapó(イガポ)と呼ばれています。

また、アマゾン川流域の水が氾濫する森や草地といった湿度の高い低地はVárzea(ヴァルゼア)と呼ばれています。

それらについても面白いのでリンクを辿るなどしてみて下さい。

eBird/TheCornellLabに掲載されている観測位置から幾つかを抜粋してみます。

GoogleMapの位置情報に合わせ、生息地の雰囲気を多少なり感じることが出来ればと思います。

ブラジル北部の仏ギアナとの国境付近にある保護区です。

熱帯雨林における世界最大の国立公園で九州よりも広い38,874km2。

スケールが桁違いです。

とはいえ、アマゾンは深刻な消失を加速度的に続けており、この規模でも微々たるものです。

ブラジルのロマイア州の州都ボア・ビスタの南にあるヴィルア国立公園。

2014年の鳥類観測調査ジャーナルにはアケボノインコ属ではスミレインコとアケボノインコが記載されています。

ボア・ビスタについては、コガネメキシコインコの記事で詳しく記載しましたのでそちらも御覧ください。

コロンビアは最西部のベネズエラとの国境付近にある丘陵地帯の保護区です。

このシエラ・デ・ペリジャ国立公園(Sierra de Perijá National Park)と東隣にある南米で最大級の湖「マラカイボ湖(Lago de Maracaibo)」の西側にスミレインコの小さな群れが観測されています。

他にも多数の地区がありますが、ひとまずこの辺で。

IUCN(国際自然保護連合)の定めるRED-Listの絶滅危惧懸念カテゴリは、2022年現在で低リスクのLC:Least Concernとされています。

しかし生息数は推定であり、実態はよくわかっていません。

調査するには分布域が広大で、観測は困難とされています。

とはいえ、開拓等による生息地の消失で減少傾向にあると考えられています。

アマゾンの森林減少は急速かつ深刻な状態が続いており、スミレインコに限らず多くの種の減少要因とされています。

ペットバードとしての捕獲驚異は比較的低いとされています。

国際取引記録のある5種のアケボノインコ属の中で、スミレインコは4位です。

人気の高さは密猟に直結するため、保全の観点では低い方が良いですね。

以前のような頻度や単位では無いものの、南米便での輸入は現在もあります。

密猟摘発記事はチラホラ見かけますが、周辺国への移送中の摘発も目にします。

正規輸入とされる個体は持続可能な捕獲数で認可されたもので、法律上に何ら問題はありません。

但し、実態として現地に集まる個体は密猟されたものが多く、過酷さと生存率の低さが際立ちます。

過酷な環境は感染症の発症と蔓延にも直結します。

無事に末端消費者に辿り着いたとしても健康状態に問題を引き起こしているかもしれません。

密猟反対というのは簡単ですが、密猟の根底は貧困からの生活手段であり、人の命も軽い場所です。

そもそも愛鳥家というのは消費者であり、可愛らしさの紹介は需要を助長しているのと同意ですから、無責任な非難も出来ません。

ただ、そういった背景の理解と認識は必要だろうとは思います。

スリナムの定番密猟地PeleluTepuの空港での水際逮捕。

こうしたハブでの摘発は珍しくはありません。

ここではスミレインコをはじめ、ヒオウギインコ、シロムネオオハシ、ヒムネオオハシが見えます。

こうした鳥たちの多くは野生復帰へのリハビリを保護センターで行います。

近年はそうした施設で感染症に罹患し、野生下へ持ち帰るということも問題になっています。

国際取引数

アケボノインコ属で最も国際取引されてきた種はアケボノインコモドキです。

2位のアケボノインコよりも40%ほども差があります。

さらに大差をつけての3位にメキシコシロガシラインコ、そして4位のスミレインコ。

5位のドウバネインコはスミレインコの30%程度しかありません。

逆に考えるとドウバネインコは繁殖成功率が高いのかもしれませんね。

仏ギアナやスリナムとの国境を有するブラジルのアルパー州においては、11月に営巣を確認しているようです。

ブラジルは日本とは逆に北へ行くほど暑く、夏は概ね11月~4月。

※内容まとめ直し中

スミレインコに限らずですが、発情期には普段より色濃くなります。

スミレインコの繁殖は適度に難しいとされています。

かつて大量にワイルドが輸出されたにも関わらず、繁殖個体はあまり根付いていません。

但し、難しい種であってもペア次第という側面は大きくあるようには思います。

スミレインコを含め、アケボノインコ属のヒナはヤギのようなメェメェ鳴きをします。

すべての種を聞いたわけではありませんが、おそらく共通するものだと思われます。

また、孵化前からのコンタクトコールは、発情期の交尾鳴きと似た甘え鳴きです。

果実や種子に葉、虫やら岩やら数多くのものを食べている中の1つに「Eschweilera」と「Micropholis sp.」の実?を食べているという記載があります。

Eschweileraの花はクチナシに似ているように見えますが、また追々に。

※内容まとめ直し中

色変わりの品種確立は現在のところありません。

但し、突然変異としてのルチノーは存在します。

スミレインコ x メキシコシロガシラのハイブリッドが存在します。

アケボノインコ属全般に言えることですが、呼吸器疾患、アスペルギルス症が多いといわれます。

クシャミや鼻水をしている個体は多いように感じます。

これらは多湿である生息地の気候とのギャップによるものだと考えています。

また、パニック時には突進して暴れまわる印象です。

ワイルドの輸入時には詰爪や鼻腔の欠損がとても多く、死亡個体も珍しくないのはそのあたりの影響もあるかもしれません。

熱帯雲霧林に生息するインコたちの皆が皆そうではないものの、サザナミインコと遠からず通じるような霧吹き浴びをします。

南国のバードパークではスコールがくるとケージ番線にしがみついて似たような仕草で絶叫しながら豪快に翼を広げて濡らしているシーンをよく見ます。

シロハラインコ属のように、濡れた大きな葉っぱなどに身体を押し付けてゴシゴシするような仕草を見たことはありません。

スミレインコにおける美点と難点をあげるとすると

美点

- 可愛らしい容姿(ブサイクを見たことがない)

- 本質的には穏やか

- 200g前後級としてはケージ掃除が比較的楽

難点

- 絶叫鳴きは非常に耳障りでウルサイ

- 季節の節目に弱い

- ボウシインコほどの声真似は期待できない

- 羽觴?が多い(脂粉ではない)

普段の小さくチュイチュイ可愛く鳴く声とは異次元の絶叫鳴きをします。

我が家の歴代インコたちにおいて、騒音デシベル計で計測した数値としての声量ナンバー1はコンゴウインコとオオホンセイインコですが、耳障りレベルはスミレインコの方が上です。

但し、これは復数羽での大合唱団なので相乗効果もあります。

それに、スミレインコは白色オウムのような無限鳴きはありません。

とはいえ、スイッチが入った際には邪魔をしても鳴きやみません。

絶叫が耳障りかどうかは完全に主観ですが、リスクを伴うという点においては留保すべきポイントではあると思います。

静かである可能性が低いとも思いませんが、静かならラッキーぐらいの腹積もりであることを勧めます。

そもそものポテンシャルとして、ノイジーなアマゾンのジャングルを群れで呼び合うための絶叫鳴きの質が細くて小さいわけがありません。

一概に性質として捉えるには漠然としたものであり、あくまで経験上の一例に過ぎません。

弱い相手には強く出る傾向はありますが、積極的ではありません

攻撃的な相手にも反撃に出ることはありますが積極的ではありません。

同属内でのいざこざは多々あります。

改訂は追々