シロハラインコ属全般に関する私なりの考察まとめ

和名:ズグロシロハラインコ🔵

英名:Black-headed parrot

学名:Pionites melanocephalus

Authority:Linnaeus, 1758

分布:🇻🇪ベネズエラ 🇨🇴コロンビア 🇧🇷ブラジル 🇬🇫フランス領ギアナ 🇬🇾 ガイアナ 🇸🇷 スリナム

ブラジル北部:アマパ、ギアナ~コロンビア東部(ベネズエラ~コロンビア南東部)、ビチャダ東部、グアイニア北東部

| 学名 | Pionites melanocephalus (Linnaeus, 1758) |

| Order 目 | Psittaciformes オウム目 |

| Family 科 | Psittacidae ヨウム科 |

| Genus 属 | Pionitesniceps シロハラインコ属 |

| Species 種 | melanocephalus ズグロシロハラインコ |

| SubSpecies 亜種 | P. m. pallidus |

| Authority | Linaeus, 1758 |

| 🇯🇵和名 | ズグロシロハラインコ 頭黒白腹鸚哥 |

| 🇬🇧英名 | Black-headed Parrot(標準英名) Black-headed Caique(通名) |

| 🇵🇹ポルトガル | Marianinha-de-cabeça-preta |

| 🇫🇷フランス | Maïpouri à tête noire |

| 🇬🇫フランス領ギアナ・クレオール語 | Périch-Maypouri |

| 🇸🇷スリナム・スラナン語 | Wetbereprakiki |

| 🇪🇸スペイン | Lorito Chirlecres |

| 🇻🇪ベネズエラ・スペイン語 | Perico calzoncito |

| 🇨🇴コロンビア・スペイン語 | Cotorra pechiblanca |

| 🇪🇨エクアドル・スペイン語 | Loro coroninegro |

| 🇵🇪ペルー・スペイン語 | Chirricles cabeza negra |

| 🇨🇿チェコ | Amazónek černotemenný |

| 🇩🇪ドイツ | Grunzugelpapagei |

| 🇳🇱オランダ | Zwartkopcaique |

| 🇮🇹イタリア | Pappagallo testanera |

| 🇦🇪 アラビア語 | بغاء اسود الراس |

| 🇷🇺ロシア | Черноголовый белобрюхий попугай |

| 🇨🇳中国 | 黑冠鹦哥 |

| 🇰🇷韓国 | 검은머리 카이큐 |

| EU Wildlife Trade Regulations | ANNEX B 2023/5/20 |

| ワシントン条約 Appendix II 2005 | |

| IUCN RED-List Category Least Concern 2004- |

和名:ニシズグロシロハラ🟣

英名:Black-headed parrot ssp. /

通称 Pallid Parrot、Pallidus parrot

学名:Pionites melanocephalus pallidus

Authority:Linnaeus, 1758

分布:🇨🇴コロンビア 🇪🇨エクアドル 🇵🇪ペルー

コロンビア南部、メタ西部、バウペス南部からエクアドル東部、ペルー北東部:ウカヤリ川の西

コロンビア:アマゾナス州メタのティニグア国立公園、アマカヤク国立公園

エクアドル北東部:スクンビオスのラ セルバ ロッジ

(コロンビア南部~エクアドル東部、ペルー北東部)

和名:シロハラインコ|白腹🟢

英名:Green-thighed parrot

学名:Pionites leucogaster

小鳥商名:グリーンタイツ

Authority:Kuhl, 1820

分布:🇧🇷ブラジル

ブラジル北部、北西部マラニョン州とパラ州東部~マットグロッソ州北西部、西はアマゾナス州北東部のマデイラ川下流まで

マデイラ川~マラニョン川の間が主な分布域

特徴:太腿、脇腹が緑色。

和名:キモモシロハラインコ|黄腿白腹🟠

英名:Black-headed parrot

学名:Pionites xanthomerius

Authority:Sclater, PL, 1858

分布:

🇧🇷ブラジル 🇧🇴ボリビア多民族国 🇵🇪ペルー

ブラジル西部:アマゾナス州北部、ペルー東部、ウカヤリ川の東からボリビア北部まで

ペルー南東部:マヌー生物圏保護区、マドレ・デ・ディオス、ペルー南東部

ボリビア:ノエル ケンプ メルカド国立公園、サンタ クルス

特徴:太腿、脇腹が黄色、尾羽は緑

和名:キソメシロハラインコ|黄染白腹🟡

英名:Yellow-tailed Parrot

学名:Pionites xanthurus

Authority:Todd, 1925

分布:🇧🇷ブラジル

ブラジル北部:アマゾナス州のマデイラ川集水域とロンドニア州北部からアマゾナス州西部のジュルア川まで

マデイラ川~ジュルア川の間が主な分布域

特徴:太腿、脇腹、下尾筒、尾羽が黄色

目次

シロハラインコ属とはズグロシロハラインコやシロハラインコの仲間たちで構成される属分類です。

野生下での分布国は9カ国 🇧🇷 🇬🇫 🇬🇾 🇸🇷 🇻🇪 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇧🇴 🇻🇪

日本の国土面積の22倍にもなる広大な南米アマゾン盆地の熱帯雨林に分布します。

主に10~30mの樹上に形成される林冠生態圏での暮らしに適応しており、飛翔能力も短距離向けです。

そのためアマゾン川や湿地帯などで生息地の隔絶となり、異なる環境適応による派生が生じます。

派生で細分化された種と亜種を合わせた5種類でシロハラインコ属は構成され、IUCNでは4基亜種+1亜種に分類されます。

🔵基亜種|ズグロシロハラインコ

🟣亜種|ニシズグロシロハラ

🟢基亜種|シロハラインコ

🟠基亜種|キモモシロハラインコ

🟡基亜種|キソメシロハラインコ|

現在の日本で流通するのはズグロシロハラインコ、キモモシロハラインコ、および少数のシロハラインコです。

いずれも世間一般的に想像されるインコ像とは一線を画す存在でしょう。

ぬいぐるみのような容姿から繰り広げられるエネルギッシュで滑稽な動きは愛嬌と魅力に満ちあふれています。

複数羽で戯れ合う様子はパフォーマンスで魅せるエンターテイナーさながらです。

飼鳥としてはイタズラが過ぎる面もありますが、合う家庭であれば楽しい愛鳥になることでしょう。

分布図

分布域

シロハラインコ属の分布域は熱帯雨林が密集する南アメリカ大陸のアマゾン盆地です。

その総面積は8,235,430km2とされ、日本の総面積364,560km2の約22倍です。

とはいえ飛翔能力は短距離仕様であり、広域な分布域を往来しているわけではありません。

局所的な分布が広域に点在しているのです。

生息地の隔絶

シロハラインコたちは主に10~30mの樹上に形成される林冠生態圏での暮らしに適応しています。

そのためアマゾン川の本流や支流、湿地帯などで生息地の隔絶となり、各々で異なる環境適応による派生が生じます。

派生で細分化された種と亜種を合わせた5種類でシロハラインコ属は構成されます

2種類に大別するならアマゾン川を挟んで北側をズグロシロハラインコ、南側をシロハラインコに棲み分けされます。

アマゾン川

アマゾン川の定義は諸説ありますが、その長さは概ね6,000km以上に及びます。

世界最長としてはナイル川と競いますが、流域面積では比類の無い極めて広大な河川です。

支流は1,100を越え、最長のマデイラ川で3,250km、10番目のウカヤリ川で1,900kmもあります。

日本最長とされる信濃川は367kmです。

アマゾン川の川幅は平均で3〜10kmとする解説もありますが信頼性は不明です。

源流や河口に近いほど極端に異なり、乾季と雨季でも様変わりします。

高低差が極端に少なくて蛇行が多いことも特徴であり、水流の川幅以上に実際の川幅はあるでしょう。

マナウスで合流するネグロ川とソリモンエス川(アマゾン川の本流)の川幅はいずれも約3~5kmです。

大西洋直前の河口付近では300〜500kmとされ、四国の東西距離254kmよりも広い幅です。

本当のアマゾン川

ここでもそうですが、一般的にアマゾン川という名称は総称として用いられています。

支流を含めていたり源流から河口までの本流を示していたりです。

正式にはブラジルのアマゾナス州マナウスで2つの川が合流してアマゾン川という河川名になります。

2つの川の色があまりにも違うことをテレビ番組などでよく紹介されています。

1つはアマゾン川の本流であるアンデス山脈を源流とする泥色のソリモンエス川。

もう1つはギアナ高地を源流として熱帯雨林を流れてきた黒色のネグロ川。

シロモンエス側は透明度が低く濁って見えますが栄養分に恵まれています。

ネグロ川は黒く透明です生物には厳しい酸性水です。植物由来の腐食酸タンニン等によるものです。

分布国

現実に鳥たちが暮らす場所の線引きは国単位ではありません。

しかし、人間社会においては非常に重要事項です。

国家間の国際取引においてのルールやルート然り、生息地旅行の敷居も大きく変わります。

シロハラインコ属全体での分布国は9カ国 🇧🇷 🇬🇫 🇬🇾 🇸🇷 🇻🇪 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇧🇴 🇻🇪

そのうちの3カ国 🇧🇷 🇨🇴 🇵🇪 のみ複数種が分布しますが、生息地が重なることは基本的に無いようです。

分布国と原産国

分布国は生息が認められた国であり、原産国とは元々繁殖して栄え根付いている国で、意味は異なります。

固有種

一つの国だけに分布する種をその国の固有種と呼びます。

分布国一覧/国別

シロハラインコ属が分布する9つの国一覧。

ブラジル連邦共和国🇧🇷

República Federativa do Brasil

ポルトガル語🇵🇹

🔵ズグロシロハラインコ

🟢シロハラインコ

🟠キモモシロハラインコ

🟡キソメシロハラインコ

フランス領ギアナ🇬🇫

Guyane française

フランス語🇫🇷

🔵ズグロシロハラインコ

スリナム共和国🇸🇷

(旧オランダ領ガイアナ)

Republiek Suriname

オランダ語🇳🇱

🔵ズグロシロハラインコ

ガイアナ協同共和国🇬🇾

(旧イギリス領ギアナ)

Co-operative Republic of Guyana

英語🇬🇧

🔵ズグロシロハラインコ

ベネズエラ・ボリバル共和国 🇻🇪

República Bolivariana de Venezuela

スペイン語 🇪🇸

🔵ズグロシロハラインコ

コロンビア共和国 🇨🇴

República de Colombia

スペイン語 🇪🇸

🔵ズグロシロハラインコ

🟣ニシズグロシロハラ

ボリビア多民族国 🇧🇴

Estado Plurinacional de Bolivia

スペイン語🇪🇸

ケチュア語族、アイマラ語、グアラニー語

🟠キモモシロハラインコ

エクアドル共和国 🇪🇨

República del Ecuador

スペイン語🇪🇸

🟣ニシズグロシロハラ

ペルー共和国 🇵🇪

República del Perú

スペイン語 🇪🇸

ケチュア語、アイマラ語

🟣ニシズグロシロハラ

🟠キモモシロハラインコ

分布国一覧/種別

🇻🇪ベネズエラ 🇨🇴コロンビア 🇧🇷ブラジル 🇬🇫フランス領ギアナ 🇬🇾ガイアナ 🇸🇷スリナム

ブラジル北部:アマパ、ギアナ~コロンビア東部、ビチャダ東部、グアイニア北東部

🇨🇴コロンビア 🇪🇨エクアドル 🇵🇪ペルー

コロンビア南東部、メタ西部、バウペス南部からエクアドル東部、ペルー北東部:ウカヤリ川の西

コロンビア:アマゾナス州メタのティニグア国立公園、アマカヤク国立公園

エクアドル北東部:スクンビオスのラ セルバ ロッジ

🇧🇷ブラジル

ブラジル北部、北西部マラニョン州とパラ州東部~マットグロッソ州北西部、西はアマゾナス州北東部のマデイラ川下流まで

マデイラ川~マラニョン川の間が主な分布域

🇧🇷ブラジル 🇧🇴ボリビア多民族国 🇵🇪ペルー

ブラジル西部:アマゾナス州北部、ペルー東部、ウカヤリ川の東からボリビア北部まで

ペルー南東部:マヌー生物圏保護区、マドレ・デ・ディオス、ペルー南東部

ボリビア:ノエル ケンプ メルカド国立公園、サンタ クルス

🇧🇷ブラジル

ブラジル北部:アマゾナス州のマデイラ川集水域とロンドニア州北部からアマゾナス州西部のジュルア川まで

マデイラ川~ジュルア川の間が主な分布域

樹上暮らし

飼育下では床で転げ回る様子などから野生での生活を想像するのは難しいかもしれません。

しかしよく見られる濡れた身体を布に擦り付けたり脚力や趾力が強いといったことも生息地に適応したものです。

シロハラインコ属の主な生息地はアマゾン熱帯雨林の林冠(英:キャノピーCanopy)です。

すなわち樹上で暮らしています。

林冠生態圏

熱帯雨林では10~50m級の樹木が3~5層の垂直層構造になっています。

最上層には周りより抜けて高い超高木層の樹木が疎らにあり、下層には枝葉で覆われた樹冠の層があります。

個々の樹木の樹冠が上層で連なったものが林冠(英:キャノピーCanopy)です。

林冠は10~30mの樹上に多種多様な沢山の植物で形成されます。

林冠層は新芽や花、果実、昆虫、小動物など食料が多く集中する層です。

ここには林冠生態系と呼ばれる生態系があり、林冠生物学という学問も確立されています。

まだ林冠科学者は登場から40年程度ですが、様々な新発見がなされています。

林冠生態圏への適応

林冠層には鳥類に限らず多くの生物の生息地となっています。

シロハラインコ属も林冠生態圏での暮らしに適応しており、基本的に樹上で暮らしています。

ここで暮らす適応性として、生い茂る枝間を移動する能力が重要になります。

短距離移動に適した跳躍や滑空といった能力、掴む能力、軽量化などです。

シロハラインコ属の構造形態的な特徴は、薄い羽毛、短距離飛行用の翼、強い脚力。

羽毛の薄さは濡れやすくも乾きやすいメリットでもあります。

これらまさに最適化した適応といえるでしょう。

飼育下で濡れた布を押し当てる行動も生息地であれば理にかなっており、その情景が思い浮かばれます。

野生個体群の観測地とそこから近い気象情報など周辺環境情報を幾つかピックアップします。

気象情報は人の生活圏を基本にしており、観測値そのものの気象情報は中々ありません。

なるべく近く似た場所を選んでいますが、山中の林冠部といった実際に鳥たちが暮らす場所とは異なります。

🔵ズグロシロハラインコの群れを確認実績のある場所

フランス領ギアナ|Roura|xeno-canto|eBird|Wolrd Weather Online

スリナム|Brownsberg|ceno-canto|eBird

🇬🇾ガイアナ|イウォークラーマ・フォレスト保護区|eBird|

ベネズエラ||eBird|

ブラジル||eBird|ボア・ビスタ Boa Vista

ブラジル||EOL|イタコアティアラ Itacoatiara

コロンビア|eBird|google map

コロンビア|ミトゥ Mitú

コロンビア|ヴァウペス県|ミトゥ

ミトゥは熱帯雨林気候(ケッペン 気候)に属し、年間を通じて暑く、湿気が多く、雨が多いです。

コロンビア南東部のアマゾン川流域に位置する小さな町である。1936年に設立されたミトゥは、海抜180メートルのヴァウペス川沿いに位置している。

Wikipedia

Comunidad Indígena Santa Marta

https://www.ecoregistros.org/site_en/especie.php?id=6396

Google Map

リンネ式階層分類

端的に生物の分類とは人が理解しやすいように類似する生物をグループ化して区別することです。

これを学問としてアリストテレスの時代からカール・フォン・リンネを経て今日に至るまで追求し続けています。

ダーウィン以降は種は不変ではなく変化することが明らかになります。

分類学は進化分類学、分岐分類学、分子系統学など多岐にわたる様々な捉え方があり、表現法も様々です。

ここでの分類は伝統的なリンネ式階層分類を前提にしています。

基本は7層の階級(界門鋼目科属種)に割り当てた分類です。

最小単位は種ですが、別種ほどではないが明らかに異なる場合に亜種として細分化されることがあります。

シロハラインコ属の仲間たちは7層表記で

動物界 脊索動物 鳥綱 オウム目 ヨウム科 シロハラインコ属 種名 亜種名

となります。

鳥類の分類|IOUとIUCN

分類は研究者たちの積み重ねてきた成果で構築されてきました。

権威となる組織によって取り決めまとめられますが、そういった組織は世界に1つとは限りません。

鳥類の分類を取り決める世界的な権威も複数存在し、各々で解釈の異なりがあります。

新しい研究成果に積極的であったり慎重であったり組織の立ち位置でも違いは生まれます。

私のサイトでは原則としてIOU(IOC)を準拠し、種によっては例外的にIUCNを優先します。

IOU(国際鳥類学者連合|International Ornithologists’ Union)※旧IOC

IUCN(国際自然保護連合|International Union for Conservation of Nature)

IOUは以前IOC(International Ornithological Committee)と呼ばれていて、ここでも便宜上IOCとします。

世界標準的な鳥類分類一覧 IOC World Bird List を作成しています。

IUCNは絶滅危惧種一覧のRedList(レッドリスト)を取り決めている機関です。

IUCNの鳥類関連はBLI(BirdLife International)が担当しています。

シロハラインコの名を冠する5種

シロハラインコ属には種と亜種を合わせて5種類が分類されます。

成り立ちについては後述しますが、隔絶された地域に生息することで生じた派生です。

🔵ズグロシロハラインコ|頭黒白腹

🟣ニシズグロシロハラ|西頭黒白腹

🟢シロハラインコ|白腹

🟠キモモシロハラインコ|黄腿白腹

🟡キソメシロハラインコ|黄染白腹

これらの種と亜種への割り振りが現時点でIOCとIUCNで異なります。

ここではIUCN版を採択しています。

IUCN版シロハラインコ属

2014年以降、IUCNでのシロハラインコ属の分類は4基亜種+1亜種で構成されます。

- ズグロシロハラインコ

Black-headed parrot

Pionites melanocephalus

Linnaeus, 1758- ズグロシロハラインコ(基亜種)

Black-headed parrot

Pionites melanocephalus melanocephalus

Linnaeus, 1758 - ニシズグロシロハラ(亜種)

Black-headed parrot ssp.(通称 Pallid Parrot、Pallidus)

Pionites melanocephalus pallidus

Linnaeus, 1758

- ズグロシロハラインコ(基亜種)

- シロハラインコ(基亜種)

Green-thighed parrot

Pionites leucogaster

Kuhl, 1820 - キモモシロハラインコ(基亜種)

Black-legged parrot

Pionites xanthomerius

Sclater, PL, 1858 - キソメシロハラインコ(基亜種)

Yellow-tailed parrot

Pionites xanthurus

Todd, 1925

IOC ver.14版シロハラインコ属

IOC World Bird Listの現時点version14.2においてのシロハラインコ属は2基亜種+3亜種で構成されています。

- ズグロシロハラインコ

Black-headed Parrot

Pionites melanocephalus

Linnaeus, 1758- ズグロシロハラインコ(基亜種)

Black-headed Parrot

Pionites melanocephalus melanocephalus

Linnaeus, 1758 - ニシズグロシロハラ(亜種)

Black-headed Parrot ssp.(通称 Pallid Parrot)

Pionites melanocephalus pallidus

Linnaeus, 1758

- ズグロシロハラインコ(基亜種)

- シロハラインコ

White-bellied Parrot

Pionites leucogaster

Kuhl, 1820- シロハラインコ(基亜種)

White-bellied Parrot

Pionites leucogaster leucogaster

Kuhl, 1820 - キモモシロハラ(亜種)

White-bellied Parrot ssp.

Pionites leucogaster xanthomerius

Sclater, PL, 1858 - キソメシロハラ(亜種)

White-bellied Parrot ssp.

Pionites leucogaster xanthurus

Todd, 1925

- シロハラインコ(基亜種)

登録単位は種

種と亜種の違いは絶滅危惧種の保全にとっては非常に大きな違いです。

IUCNレッドリスト、CITESワシントン条約、をはじめとした規制の登録単位は種です。

種の保全とは文字通り種を前提にしています。

亜種単独で絶滅危惧種やサイテスへの登録はできません。

IUCNの立ち位置

レッドリストを作るIUCNの立ち位置は保全ファーストです。

保全は多くの場合で時間との戦いです。

そのため絶滅に関わる亜種の昇格といった分類変更に積極的です。

もちろん組織の方針だけで変更できるものではありません。

科学的な根拠となる研究や調査には時間も掛かるため危惧への予測も重要です。

絶滅危惧種シロハラインコ

2000年頃にはシロハラインコとキソメシロハラインコは絶滅危惧種級でした。

特にシロハラインコの絶滅危惧カテゴリはEN級とする評価もありました。

オウム目のENは30種程で、有名どころではコスミレコンゴウインコなどが該当します。

級としたのは実際のカテゴリでは低懸念種LCとされていたためです。

この大きな乖離は当時の分類での弊害で、規制法の基本単位が種であるために起こります。

当時の分類では、基亜種をシロハラインコとした亜種キソメシロハラとキモモシロハラでした。

そしてキモモシロハラは低懸念種LC級でした。

そのため種としては絶滅危惧種級のシロハラインコとキソメシロハラもLC扱いになります。

減少要因

野生下で生息数が減少する要因は複合的です。

直接的には生息地の消失と捕獲や駆除が多数を占めるでしょう。

それらの根本的な要因を改善することが肝要ですが、そう簡単なものではありません。

山火事も被害は酷くなるばかりです。

シロハラインコ属に関しては密猟よりも山火事や開墾などによる生息地の消失の方が深刻と考えられます。

とはいえ人気が出るほど密猟の影響は大きくなります。

いずれにしても分母が減るほどに要因が何であろうと絶滅リスクは増大します。

保全のための分類変更促進

そういった背景もあり、IUCNらの尽力は2014年に結実し、IUCN分類ならびにレッドリストが変更されました。

新分類では亜種とされていたキモモシロハラとキソメシロハラは種へ昇格しました。

現在もシロハラインコは絶滅危惧種ではありますが、2021年末にはENから危急種VUにランクを回復しました。

そしてキソメシロハラインコについては絶滅危惧種から外れました。

ブラジル固有種シロハラインコの輸出

キモモシロハラインコの人気の拡大とともにより珍しく高額種へ市場の関心は高まります。

特に絶滅危惧種EN級となっていたシロハラインコとキソメシロハラインコがそのターゲットです。

いずれも唯一の原産国から輸出が禁止されていますが、密猟での高額報酬が約束されているとも言えます。

シロハラインコとキソメシロハラインコはブラジル固有種です。

原則としてこれらがブラジルから輸出される事は禁止されています。

そのためキモモシロハラインコのみが流通していました。

実際はその限りではなく、シロハラインコの飼育下繁殖や流通もあったのですがごく少数です。

ブラジルがワシントン条約に締約したのは50年前の1975年。

その50年間に生きた野生のシロハラインコの正規輸出数はゼロです。

但し、飼育下繁殖個体で商業目的の正規輸出が3件27羽のみあります。

1999年 15羽→スペイン

2005年 6羽→台湾

2006年 6羽→台湾

これらの詳細は追えていませんが、継続出来ていないだけに何かしらの問題があったのでしょう。

単純計算で最大12ペアの血統が今の流通に繋がっている可能性は十分あります。

現実として他国からキモモシロハラインコに紛れて輸出しているでしょう。

いずれにしてもシロハラインコの供給が増大することは密猟に直結します。

個人的には規制で止めきることを目指すよりも原産国が飼育下繁殖を輸出して野生種の価値を下げる方が建設的ではないかと思います。まさにロロパークでの園から純血種をブリーダーに放出する取り組みが理想的であろうかと。

ズグロシロハラインコが分類される

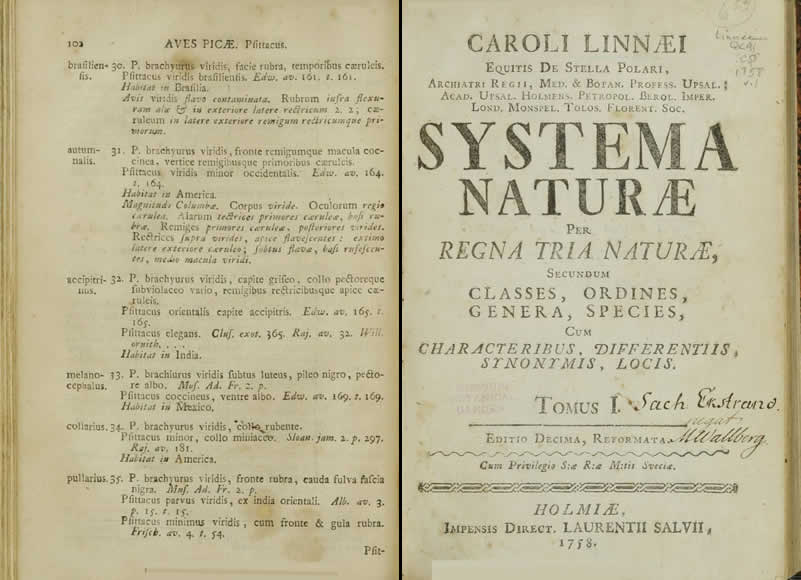

18世紀の1758年、日本は第9代将軍徳川家重による江戸時代。

この年、分類学の父と呼ばれるカール・フォン・リンネCARL VON LINNÉによる歴史的な書が出ました。

自然の体系 Systema Naturae第10版|Systema Naturae Vol. 1 (10th ed.)のp102

ここにズグロシロハラインコがPsittacus melanocephalusとして記されました。

ズグロシロハラインコの最初の記録

1751年、リンネによる登録よりも7年前にズグロシロハラインコの絵が描かれています。

イギリス鳥類学の父と呼ばれるジョージ・エドワーズ(George Edwards 1694-1773)によるものです。

これをリンネも参考にしています。

ジョージ・エドワーズ博士はロンドンのバーソロミューフェアBartholomew Fairで沢山の鳥を購入しました。

日本で言うところの蚤の市(近年はフリーマーケット)です。

その中には当時とても珍しい鳥も沢山いて、それらをモデルに次々と描きました。

そして、イラスト図鑑「珍しい鳥の自然史A natural history of uncommon birds (1743-1751)」を作成。

ロンドンの英国王立内科医大Royal College of Physiciansに寄託されました。

モデルはインコやオウムに限らずですが、インコだけでも沢山の種が描かれています。

google画像検索 George Edwards parrot

上記の絵はその1枚で、紛れもなくズグロシロハラインコが描かれています。

注釈にはThe White-Breasted Parrot(胸が白いインコ)とあります。

後にシロハラインコの名称の土台になるのですが、現在の英名ではムナジロウロコインコを指す名称です。

さらに、絵の下部にはこの鳥の名称として

Psittacus viridis minor Mexicanus

La Pione à couronne blanche

と記されており、フランス語でメキシコシロガシラインコです。

こちらに関しては、深くは調べれてはいないものの

アケボノインコ属Pionusとシロハラインコ属Pionitesはどちらも同じ命名者で、ドイツの鳥類学者J.G.Wagler(Johann Georg Wagler )によるものです。

また、100年ほど前の書に

White-capped Caique シロガシラインコ

White-crowned Caiqu メキシコシロガシラインコ

というのもありましたが追求はできておらず。追々また調べ直します。

最初の飼育と説明されている部分についても、蚤の市で買った数や種が多すぎるため、活鳥ではなく剥製なのではないかという疑念もあります。

62年後にシロハラインコの登場

リンネによるズグロシロハラインコの登録から62年後。

1820年にシロハラインコが鳥類史に登場します。

ドイツのハインリヒ・クールHeinrich Kuhlによる登録です。

クールの名を冠したインコで有名どころはムスメインコ(学名:Vini kuhlii |英名:Kuhl’s lorikeet)でしょう。

クールはジャワ島へ赴いた際に肝臓感染症を患い24歳で急逝しました。

さらに36年後にキモモシロハラインコが登場

1856年 P. l. xanthomerius キモモシロハラインコ

Philip Lutley Sclater フィリップ・ラトリー・スクレーター(英)

1889年 P. m. pallidus ニシズグロシロハラインコ

Hans von Berlepsch ハンス・フォン・ベルレプシュ(独)

1890年 Pionitesが属分類に

Ferdinand Heine フェルディナンド・ハイネ(独)

1925年 P. l. xanthurus キソメシロハラインコ

Walter Edmond Clyde Todd ウォルター・エドモンド・クライド・トッド(米)

へと続きます。

分類

日本にズグロシロハラインコが輸入されたのは、戦後初の記録としてはおそらく1961年2月(昭和36年)。

2000年頃には雑誌への掲載がありますが、本格的に人気に火が付いたのは2005年前後あたりから。

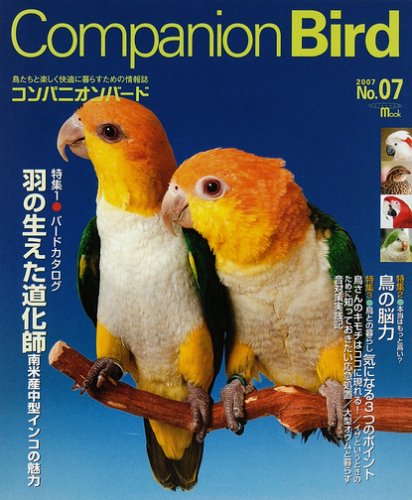

平成19年/2007年に発行された誠文堂新光社の愛鳥専門誌コンパニオンバード第7号の表紙をシロハラインコが飾り、これをキッカケに知った方も少なくないように感じます。

2003年あたりにオランダで発生した鳥インフルエンザは飼鳥流通に大打撃をもたらしました。

それは今も尾を引いています。

以来オランダからベルギーにシフトすることになりました。

2005年にはコバタンのサイテスI類登録など、この時期は結構な激動です。

シロハラインコ属の和名

シロハラインコ属は正式な和名、すなわち標準和名です。

1964年にーーーー

シロハラインコ属の和名

英名ではCaique(カイク、カイクー、カイキ)と呼ばれます。

カイキの由来

シロハラインコ属の学名

学名ではPionites(ピオニテス)です。

学名とは国際動物命名規約に基づいた世界共通の名称です。

表記はラテン語による斜字体で、属名の先頭文字のみ大文字です。

Pionitesはアケボノインコ属Pionusに似ている(ぽってり体型)という由来。

Caiqueの由来

Caiqueは先住民語族Tupiトゥピ語を語源としており、水鳥あるいは水の上を滑る者といった意味です。

小振りでガッチリとした体躯がトルコ船を彷彿させることからの由来という説が強いとされます。

ここでいうトルコ船とは、エーゲ海やイオニア海での伝統的な木製の小さな商船のことです。

caïqueと表記され、 ギリシャ語ではκαΐκι、トルコ語ではkayıkと表記されます。

トルコ船を由来とする説が正当であるとして、体躯なのか水の上を滑る者なのか。

水の上とすれば、濡れた葉で滑りながらゴシゴシしている様子でしょうか。

いずれにしてもこの由来については信頼に値する裏付けが弱く、調べ直し中です。

Amusement on the Caique – Fausto Zonaro|MYARTPRINTS

特に古い書籍などではWhite-Bellied Caiqueといった名称をよく目にします。

White-Bellied Parrotと標準英名を改められたのは1966年頃からです。

1966年にMeyer de Schauensee氏が提唱した標準英名によってCaiqueはParrotへ変更されました。

シロハラインコの種名変更というわけではなく、全体としての命名規約を提唱したものです。

オウム目では名称から、Amazon、Conure、Caique、Praquetを全廃し、Macaw、Parrot、Prrotlet、Parakeetに統一するというものです。

マイヤーの新命名規約は大きな波紋となり、種によっては現代においても留意されています。

シロハラインコ属の学名Pionitesの語源はギリシャ語で、Pionとitesの2つにわけて意味を繋げます。

pīon , pinos → 太った、肥えた、ぽっちゃり

itēs → 似ている

太った似ている、となりますが、何に似ているのかというと…

アケボノインコ属の学名Pionusの由来はシロハラインコ属に直接関係します。

pīon から pinos , pionias , pionus に変化してPionusになりました。

すなわちPionitesとは太った体型のアケボノインコ属に似ているという意味合いです。

二属とも柔らかい表現だとずんぐりむっくりでぽってりした可愛らしいシルエットを比喩した命名由来です。

この二属PionusとPionitesはどちらもドイツの鳥類学者J.G.Waglerによる命名です。

100年ほど前の書に現在の分類ではアケボノインコ属のシロガシラインコとメキシコシロガシラインコがWhite-capped Caique、White-crowned Caiquと記載されていました。

シロハラインコ属と縁の深いアケボノインコ属ですが、分子系統学においては話が変わります。

近年は飛躍的に分子生物学的研究による遺伝子分析が発展しています。

オックスフォードアカデミックに発表された2006年の研究論文で、新世界産インコArinaeのDNA配列が解読されています。

そして、シロハラインコ属はヒオウギインコ属と密接した関係にあることが明らかになりました。

さらにシロハラインコ属はコンゴウインコ&コニュアといった所謂コニュアの主流と同じクレードです。

アケボノインコ属はボウシインコ属、ワキアカボウシインコ属、ヨツボシミドリインコ属と密接な関係のあるアマゾン主流クレードです。

シロハラインコ属の親類はヒオウギインコ属で、アケボノインコ属とはもはや他人の空似といったところでしょうか…

アマゾン川の水銀問題

平均的な体格の大きさは概ねズグロシロハラインコ < シロハラインコです。

個体によっては逆転しますが、ズグロシロハラインコの大型な個体がシロハラインコの一般的なサイズといったところです。

但し近年の繁殖個体はどちらもとても小さい傾向にあり、シロハラインコでさえ200gを越えない個体が当たり前になっているようです。